1.10.3 Расчёт и выбор высоковольтного кабеля U = 10 кВ к ТП

Для питания трансформаторов цеховой КТП от РП – 10 выбираем два кабеля марки ААБ, прокладываемые в траншее

Выбор кабелей производим по четырём условиям:

а) по электрической прочности U н.каб. ³ U н.уст.

U н.каб. = 10 кВ = U н.уст. = 10 кВ

б) по нагреву в аварийном режиме I доп. ³ I ав.

Ток в аварийном режиме I ав. , А:

I ав. = 1,3 ´ = 1,3 ´ = 75 А

I доп. = 75 А = I ав. = 75 А

Принимаем кабель ААБ‑10 1 (3 ´ 16), I доп. = 75 А

в) по экономической плотности тока S ³ S эк.

Экономически целесообразное сечение, мм 2 определяют по формуле:

S эк. = , (51)

где j эк. – экономическая плотность тока, А/мм 2 . j эк = 1,4, Т м.а. = 4000 ч ;

I раб. – расчётный ток линии, А.

I раб. = = = 57,8 А

S эк = = 41,29 мм 2

S = 50 мм 2 > S эк. = 41,29 мм 2

Принимаем кабель ААБ‑10 1 (3 ´ 50), I доп. = 140 А

г) по термической устойчивости к токам короткого замыкания S ³ S мин.

Минимальное сечение кабеля S мин. , мм 2

S мин. = I ¥ ´ , (52)

где С – коэффициент, соответствующий разности выделенной теплоты в проводнике после и до короткого замыкания. С = 85;

t ф. – фиктивное время протекания тока короткого замыкания, с;

t ф. = t ф.п. + t ф.а. (53)

где t ф.п. – фиктивное время периодической составляющей I кз, с;

t ф.а. – фиктивное время апериодической составляющей I кз, с.

Величину t ф.п. находят по кривым зависимости:

t ф.п. = ¦ (b»; t)

где I» . – сверхпереходное значение тока короткого замыкания, А.

I» = 7,94 кА;

I ¥ – действующее значение тока короткого замыкания, А. I ¥ = 7,94 кА;

t – действительное время действия токов короткого замыкания

t = t защ. + t откл. , (55)

где t защ. – время срабатывания защиты, с. t защ. = 0,15 с;

t откл. – время отключения выключателя, с. t откл. = 0,09 с.

t = 0,15 + 0,09 = 0,24 с

t фп = 0,24 с

Время апериодической составляющей I кз равно:

t ф.а. = 0,05 ´ b 2 (56)

t ф.а. = 0,05 ´ 1, 2 = 0,05 с

t ф. = 0,24 + 0,05 = 0,29 с

S мин. = 7940 ´ = 47,6 мм 2

S = 50 мм 2 > 47,6 мм 2

По термической устойчивости выбираем кабель ААБ‑10 1 (3 ´ 50),

I доп = 140 А

Окончательно исходя из всех условий проходит кабель ААБ‑10 1 (3 ´ 50), I доп = 140 А

1.11 Сведения по управлению, релейной защите автоматике и измерению электроэнергии

Различают следующие виды управления: дистанционное, местное и автоматическое.

· Дистанционное управление – это управление на расстоянии нескольких сот метров, производится оператором, подающим команду с поста или щита управления путем замыкания специальным ключем цепи управления приводом выключателя, разъединителя или двигателя.

· Местное управление – это управление приводом выключателя, разъединителя и другой аппаратуры непосредственно на месте.

· Автоматическое управление – его используют в системе электроснабжения предприятий с большой потребляемой мощностью. Автоматическое управление осуществляется с помощью вычислительных машин управления ВМУ. Информация, поступающая в ВМУ, обрабатывается и используется для отключения и включения источников питания, регулирования нагрузок отдельных потребителей предприятия и выдачи о них соответствующих данных (мощность, напряжение и так далее), автоматической регистрации основных параметров системы электроснабжения, для предупреждения об аварийных режимах.

Общие сведения о релейной защите

Для непрерывного контроля за состоянием и режимом работы всех элементов системы электроснабжения на промышленных предприятиях применяется релейная защита, которая является основным видом электрической автоматики. Релейной защитой называют специальные защитные устройства

Основные условия надёжной работы релейной защиты следующие:

· релейная защита должна обладать селективностью, то есть отключать только повреждённый участок;

· релейная защита должна обладать достаточной чувствительностью ко всем видам повреждений;

· релейная защита должна быть выполнена по наиболее простой схеме с наименьшим числом аппаратов и обладать достаточной надёжностью;

· релейная защита должна иметь необходимую сигнализацию неисправностей в цепях питающих аппаратов релейной защиты;

· релейная защита должна быть быстродействующей, т.е. повреждённый участок должен быть отключён как можно быстрее.

В схеме электроснабжения завода предусматриваются следующие виды защиты: а) силовых трансформаторах ГПП:

· продольно – дифференциальная защита с действием на отключение элегазового выключателя и на отключение выключателей вводов 10 кВ;

· МТЗ от внешних коротких замыканий с двумя выдержками времени;

· газовая защита от повреждений трансформатора, действующая на подачу предупредительного сигнала (первая ступень) и на отключение элегазового выключателя и отключение вводов 10 кВ (вторая ступень);

· МТЗ от перегрузок с действием на сигнал;

· температурная сигнализация;

б) на секционном выключателе 10 кВ:

· МТЗ с ограниченно – зависимой выдержкой времени, с ускорением при АВР и токовая отсечка;

· защита от однофазного короткого замыкания на землю с действием на сигнал.

в) на силовых трансформаторах:

· газовая защита от повышения давления внутри бака (мановакуумметр);

· защита от однофазного КЗ с действием на отключение вводного автомата 0,4 кВ;

· температурная сигнализация (термосигнализатор)

Аппараты релейной защиты – это специальные устройства (реле, контакторы, автоматы и др.), обеспечивающие автоматическое отключение поврежденной части электроустановки или сети. Если повреждение не представляет для установки непосредственной опасности, то релейная защита приводит в действие сигнальные устройства. Для обеспечения надежной работы релейная защита должна иметь избирательность (селективность), то есть отключать высоковольтными выключателями или автоматами только поврежденный участок установки. Время срабатывания защиты характеризуется выдержкой времени, обеспечивающей избирательность действия защиты. Выдержка времени определяется временем действия выключателя поврежденного участка и временем срабатывания защиты.

Обладать достаточно высокой чувствительностью по всем видам повреждений на защищаемой линии и на линиях, питаемых от нее, а так же к изменившимся в связи с этим параметрам нормального режима работы (току, напряжению и др.), что оценивается коэффициентом чувствительности;

Быть выполнена по наиболее простой схеме с наименьшим числом аппаратов.

Реле применяемые в релейной защите, классифицируются по следующим признакам:

· по принципу действия – электромагнитные, индукционные, электродинамические, тепловые, электронные и др.;

· по принципу действия – тока, напряжения, мощности, тепловые и др.;

· по способу воздействия на отключение – прямого и косвенного действия.

Предельно допустимые нагрузки питающих элементов электрической сети по условиям настройки релейной защиты и с учетом возможных эксплуатационных режимов должны согласовываться предприятием с диспетчерской службой энергоснабжающей организации периодически пересматриваться.

Установки устройства РЗА линий связи потребителя энергоснабжающей организацией, а так же трансформаторов на подстанциях потребителя, находящихся в оперативном управлении или оперативном ведении диспетчера энергоснабжающей организации, должны быть согласованы с соответствующей службой РЗА энергоснабжающей организации.

При выборе установок должна обеспечиваться селективность действия с учетом наличия устройств автоматического включения резерва (АВР) и автоматического повторного включения (АПВ). Кроме того, при определении установок по селективности должна учитываться работа устройств технической автоматики и блокировки цеховых агрегатов и других механизмов.

Все уставки устройств релейной защиты должны проверяться в условиях минимальной электрической нагрузки предприятия и энергоснабжающей организации для действующей схемы электроснабжения.

Общие сведения об автоматике

Для повышения надежности электроснабжения электроустановок применяют автоматические устройства. Они обеспечивают быстрое восстановление нарушенного электроснабжения, вызванного ненормальными режимами работы электроустановки и действием при этом защитных устройств, а также возможными ошибками обслуживающего персонала.

В схеме электроснабжения завода предусмотрен следующий объем автоматики:

· автоматическое регулирование напряжения под нагрузкой на силовых трансформаторах ГПП;

· автоматическое управление вентиляторами обдува трансформаторов ГПП;

· автоматическое включение резерва (АВР) секционного выключателя 10 кВ при аварийном отключении одного из трансформаторов ГПП или питающей линии;

· автоматическое повторное включение (АПВ) питающей линии (ЛЭП‑1, ЛЭП‑2);

· автоматическая частота разгрузка на 9 ячейках ГПП (АЧР);

· АВР секционных автоматов 0,4 кВ. В случае выхода из работы одного из трансформаторов ТП другой трансформатор возьмет на себя всю нагрузку.

Общие сведения по измерению и учёту электроэнергии

Для контроля за работой системы электроснабжения, коммерческого и контрольного учета электроэнергии установлены следующие измерительные приборы:

На вводах 10 кВ:

· амперметр.

На сборных шинах 10 кВ:

· по одному показывающему вольтметру на каждой секции;

· один комплект вольтметров с переключателем на любую секцию;

· один амперметр в цепи секционного выключателя.

На отходящих кабельных линиях 10 кВ:

· универсальный счетчик энергии;

· амперметр.

На стороне 0,4 кВ ТП:

· один вольтметр на каждой секции;

· амперметр в сепии отходящих магистралей.

В цепи трансформаторов:

· счетчик энергии на стороне 0,4 кВ;

· амперметр на стороне 0,4 кВ.

![]()

![]()

То установка на подстанции компенсирующих устройств экономически оправдана. 3.9 Основные технико-экономические показатели системы электроснабжения механического цеха Основные технико-экономические показатели системы электроснабжения цеха приводятся в таблице 3.8. Таблица 3.8 – Основные технико-экономические показатели Показатель Количественное значение Численность промышленно- ...

Основе технико-экономических расчетов определяют рациональное стандартное. Для рассматриваемого завода рациональное напряжение, найденное по эмпирическим формулам будет Uрац= Uрац= Следовательно, для электроснабжения завода выбираем напряжение 35 Кв, так как напряжение 35 кВ имеет экономические преимущества для предприятий средней мощности при передаваемой мощности 5-15 МВт на расстояние...

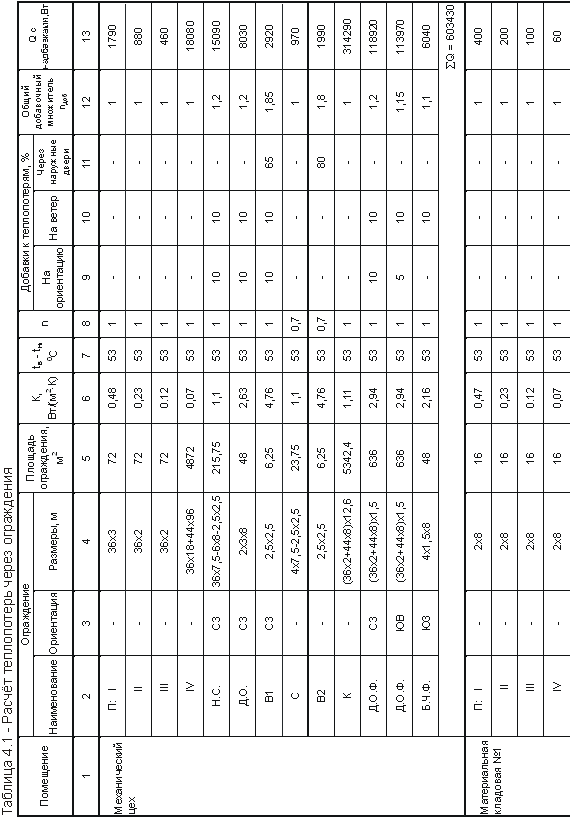

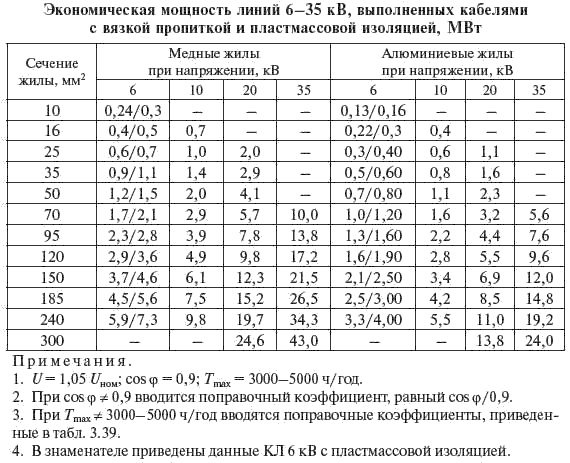

Выбор сечения КЛ выполняется по нормативной плотности тока, установленной в зависимости от конструкции кабеля и числа часов использования максимальной нагрузки (табл. 3.36). Таблица 3.36Экономическая мощность КЛ, рассчитанная по нормированной плотности тока, приведена в табл. 3.37 и 3.38.

Таблица 3.37

Таблица 3.38

Таблица 3.39

Сечение жил кабеля, выбранное по нормированным значениям плотности тока, должно удовлетворять условиям допустимого нагрева в нормальных и послеаварийных режимах работы.

В ряде случаев (например, при прокладке в воздухе) сечение кабеля определяется допустимой длительной нагрузкой, которая (особенно для маслонаполненных кабелей) ниже экономической. Значение допустимого длительного тока для кабелей зависит от конструкции кабеля, условий прокладки, количества параллельно проложенных кабелей и расстояния между ними.

Для каждой КЛ должны быть установлены наибольшие допустимые токовые нагрузки, определяемые по участку трассы с наихудшими тепловыми условиями при длине участка не менее 10 м.

Длительно допустимые токовые нагрузки для разных марок кабелей напряжением до 35 кВ при различных условиях прокладки принимаются в соответствии с ПУЭ. В табл. 3.40-3.42 приведены допустимые длительные мощности КЛ, рассчитанные при среднем эксплуатационном напряжении (1,05 U ном).

Допустимые нагрузки для маслонаполненных кабелей в большой степени зависят от условий прокладки. Данные табл. 3.38 приведены для среднерасчетных условий и конструкций отечественных кабелей переменного тока. Приведенные значения соответствуют длинам, не превышающим 8-10 км. Для КЛ длиной более 10 км определение передаваемой мощности производится специальным расчетом или ориентировочно по данным 3.

Допустимые длительные мощности соответствуют условию прокладки в земле одного кабеля. При прокладке нескольких кабелей вводятся поправочные коэффициенты: 0,9 - для двух кабелей, 0,77 - для четырех, 0,72 - для шести кабелей. При прокладке в воздухе и воде допустимые длительные мощности соответствуют любому количеству кабелей.

Данные табл. 3.40-3.42 определены исходя из температуры окружающей среды: при прокладке кабеля в земле +15 °C и при прокладке в воздухе (туннеле) +25 °C. При другой температуре окружающей среды данные умножают на коэффициенты, приведенные в табл. 3.43.

Таблица 3.40

Таблица 3.41

Таблица 3.42

Таблица 3.42

Окончание табл. 3.42

Окончание табл. 3.42

Таблица 3.43

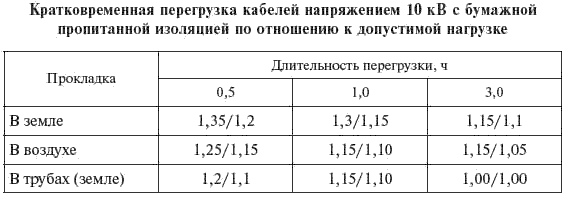

Для кабелей с бумажной пропитанной изоляцией напряжением до 10 кВ, несущих нагрузки меньше допустимых, кратковременную перегрузку допускается принимать в соответствии с таблицей 3.44.

Таблица 3.44

На период ликвидации послеаварийного режима для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена допускается перегрузка до 17 % номинальной при их прокладке в земле и до 20 % при прокладке в воздухе, а для кабелей из поливинилхлоридного пластика и полиэтилена - до 10 % при их прокладке в земле и в воздухе на время максимума нагрузки, если его продолжительность не превышает 8 ч в сутки, а нагрузка в остальные периоды времени не превышает 1000 ч за срок службы кабелей.

Для кабелей, находящихся в эксплуатации более 15 лет, перегрузка по току не должна превышать 10 %.

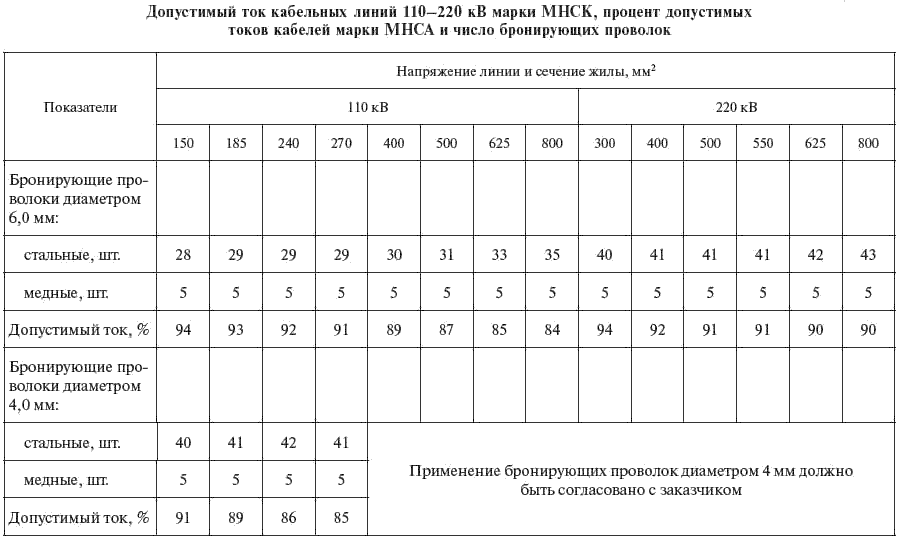

Допустимый ток нагрузки одноцепных и двухцепных КЛ 110–220 кВ, проложенных в земле и воздухе, приведен в табл. 3.45-3.51. В случае двухцепных линий ток приведен для одной цепи.

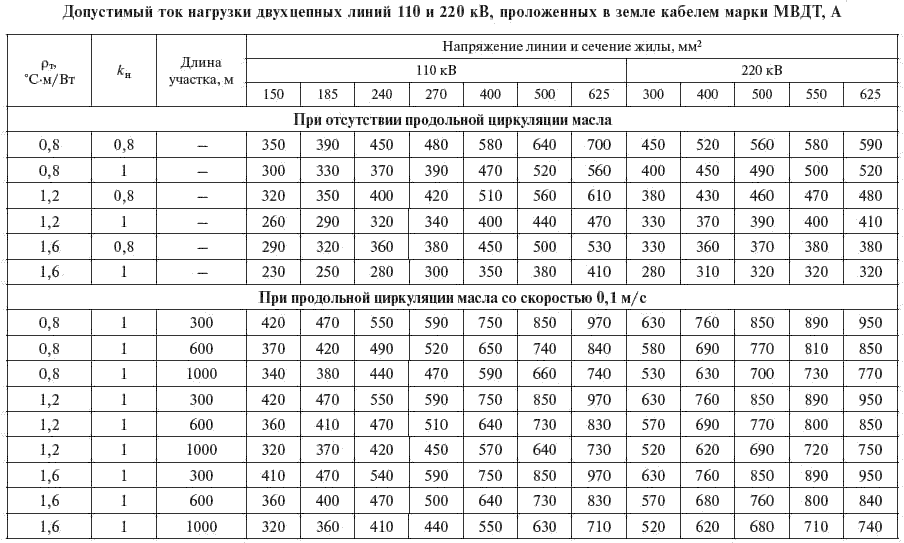

В табл. 3.49-3.50 указан допустимый ток нагрузки одноцепных и двухцепных линий 110 и 220 кВ, проложенных в земле кабелем марки МВДТ.

Расстояние между центрами параллельных линий высокого давления, проложенных в земле, при расчете взаимного теплового влияния принято равным 800 мм. Допустимые нагрузки линий высокого давления, проложенных в земле, даны для случаев как естественного, так и искусственного охлаждения кабелей с помощью продольной циркуляции масла со скоростью 0,1 м/с, осуществляемой на участках различной длины.

В таблице 3.51 указан допустимый ток нагрузки линий 110 и 220 кВ, проложенных в воздухе кабелями МВДТ.

При прокладке в воздухе влияние параллельных линий высокого давления не учитывалось.

Таблица 3.45

Таблица 3.46

Таблица 3.46

Таблица 3.47

Таблица 3.47

Таблица 3.48

Таблица 3.48

Таблица 3.49

Таблица 3.49

Таблица 3.50

Таблица 3.50

Таблица 3.51

Таблица 3.51

Для маслонаполненных КЛ 110–220 кВ разрешается перегрузка до повышения температуры жилы не более чем на 10 °C выше нормированной заводом. При этом длительность непрерывной перегрузки не должна превышать 100 ч, а суммарная - 500 ч в год. Этим условиям примерно соответствуют кратности перегрузок, указанные в табл. 3.52.

Таблица 3.52

Кабель 110 кВ с пластмассовой изоляцией при заполнении суточного графика нагрузки 0,8 допускает перегрузку в 1,2 раза.

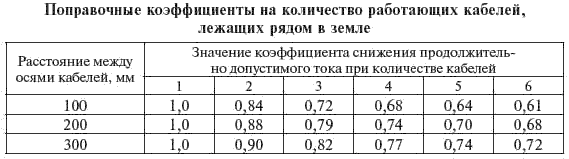

При прокладке нескольких кабелей в земле, а также в трубах продолжительно допустимые мощности (токи) должны быть уменьшены путем введения соответствующих коэффициентов (табл. 3.53).

Для кабелей, проложенных в земле, продолжительно допустимые мощности (токи) приняты из расчета, что удельное тепловое сопротивление земли составляет 1,2 мК /Вт. Если сопротивление отличается от указанного, следует применять поправочные коэффициенты по табл. 3.54.

Таблица 3.53

Таблица 3.54

Удельные емкостные токи однофазного замыкания на землю кабелей 6-35 кВ с бумажной изоляцией и вязкой пропиткой приведены в табл. 3.55.

Таблица 3.55

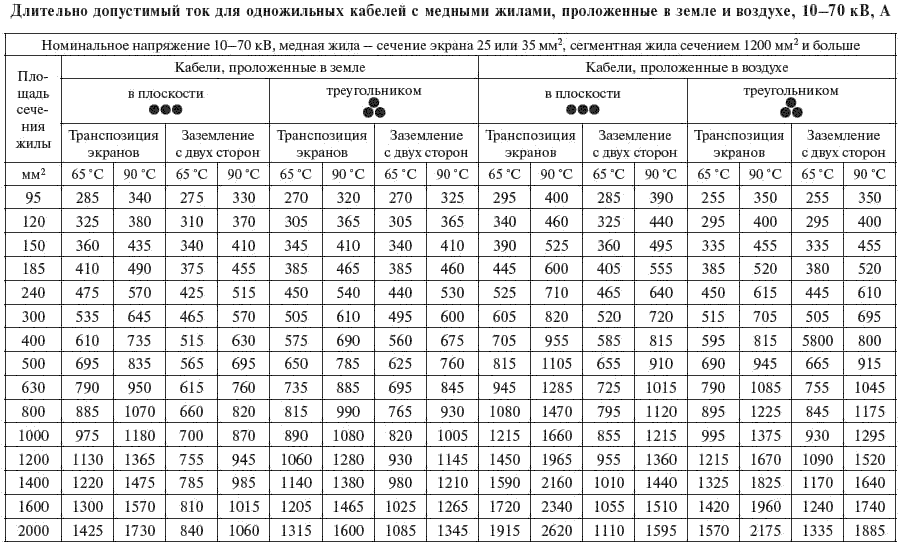

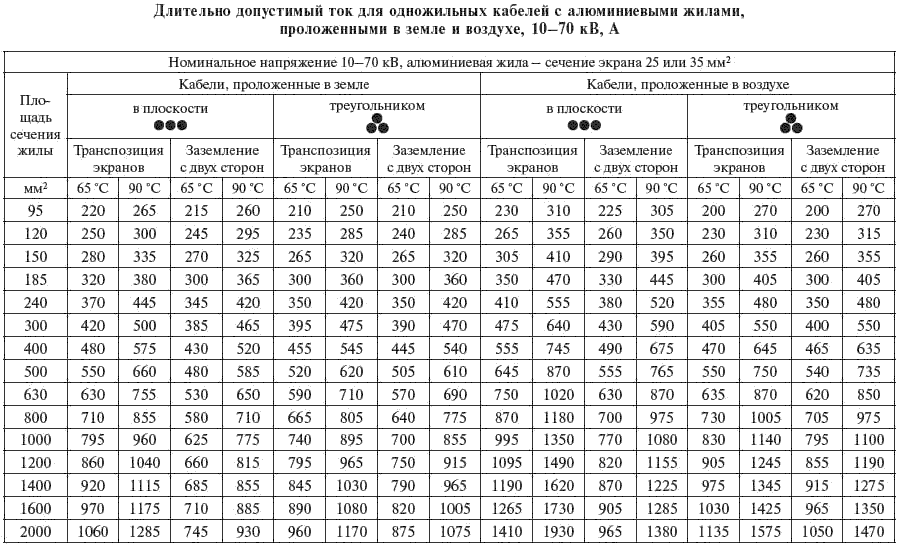

Технические параметры кабелей 10–70 кВ и 110–500 кВ с пластмассовой изоляцией фирмы «АВВ» приведены в табл. 3.56-3.68 В табл. 3.56-3.59 приведены длительно допустимые токи для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией 10–70 кВ и 110500 кВ, проложенных в земле и воздухе.

Таблица 3.56

Таблица 3.57

Таблица 3.57

Таблица 3.58

Таблица 3.58

Таблица 3.59

Таблица 3.59

Поправочные коэффициенты для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией приведены в табл. 3.60-3.68

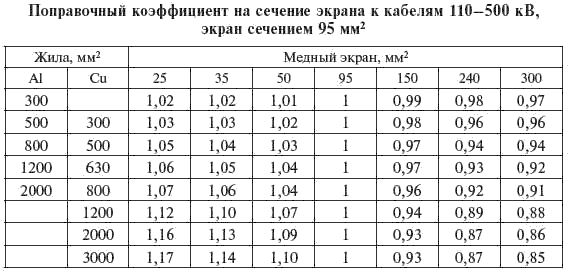

Поправочный коэффициент на сечение экрана применяется к одножильным кабелям, проложенным треугольником при заземлении экранов с двух сторон. Поправочный коэффициент на сечение экрана при заземлении с одной стороны или при транспозиции экранов не применяется. Поправочный коэффициент к таблицам 3.56 и 3.57 приведен в табл. 3.60

Таблица 3.60

Поправочный коэффициент к таблицам 3.58 и 3.59 приведен в табл. 3.61.

Таблица 3.61

В табл. 3.62-3.68 приведены поправочные коэффициенты: при прокладке кабелей в земле на глубину прокладки (табл. 3.62), на температуру грунта (табл. 3.63), на термическое удельное сопротивление грунта (табл. 3.64), на межфазное расстояние (табл. 3.65,

Таблица 3.62

Таблица 3.63

Таблица 3.63

Таблица 3.64

Таблица 3.64

Таблица 3.65

Таблица 3.65

Таблица 3.66

Таблица 3.66

Таблица 3.67

Таблица 3.67

Поправочный коэффициент на кабели, проложенные в воздухе, приведен в табл. 3.68.

Таблица 3.68

Кабель с СПЭ-изоляцией может подвергаться перегрузкам с температурой свыше 90 °C, но как можно реже; при этом температура жилы может достигать 105 °C. Отдельные аварийные перегрузки не нанесут значительных повреждений кабелю. Тем не менее частота и длительность таких перегрузок должны быть сведены к минимуму.

Пример применения поправочных коэффициентов

Две группы кабелей с СПЭ-изоляцией на напряжение 110 кВ с алюминиевыми жилами 1x500/150 мм 2 , проложенные в земле треугольником. Экраны заземлены с двух сторон, температура жилы 90 °C. По табл. 3.59 определяется номинальный ток 595 А без поправки.

Линии напряжением 6-10–20 кВ подлежат проверке на максимальную потерю напряжения от ЦП до удаленной трансформаторной ПС (ТП) 6-10-20 кВ.

Опыт проектирования линий 6-10-20 кВ показывает, что достаточно анализировать только режимы крайних ТП: ближайшей к ЦП и наиболее удаленной.

Средние значения потерь напряжения в КЛ 6-10-20 кВ составляют 5–7 %, при этом меньшие значения соответствуют длинным, а большие - коротким линиям 0,4 кВ, отходящим от ТП 6-10–20/0,4 кВ. Линии 6-10 кВ, идущие к электроприемникам этого напряжения, проверяются на допустимые отклонения напряжения, регламентируемые ГОСТ 13109-97.

Кабельные линии (кроме защищаемых плавкими предохранителями) подлежат проверке по термической стойкости при токах КЗ. Температура нагрева проверяемых проводников при КЗ должна быть не выше следующих предельно допустимых значений, °С:

Кабели до 10 кВ включительно с изоляцией:

бумажно-пропитанной - 200;

поливинилхлоридной или резиновой - 150;

полиэтиленовой - 120;

Кабели 20-220 кВ - 125.

Предельные значения установившегося тока КЗ, соответствующего термической стойкости кабелей 10 кВ с медной и алюминиевой жилой и бумажной изоляцией, приведены на 6.

Линии напряжением 6-10–20 кВ подлежат проверке на максимальную потерю напряжения от ЦП до удаленной трансформаторной ПС (ТП) 6-10-20 кВ.

Опыт проектирования линий 6-10-20 кВ показывает, что достаточно анализировать только режимы крайних ТП: ближайшей к ЦП и наиболее удаленной.

Средние значения потерь напряжения в КЛ 6-10-20 кВ составляют 5–7 %, при этом меньшие значения соответствуют длинным, а большие - коротким линиям 0,4 кВ, отходящим от ТП 6-10–20/0,4 кВ. Линии 6-10 кВ, идущие к электроприемникам этого напряжения, проверяются на допустимые отклонения напряжения, регламентируемые ГОСТ 13109-97.

Кабельные линии (кроме защищаемых плавкими предохранителями) подлежат проверке по термической стойкости при токах КЗ. Температура нагрева проверяемых проводников при КЗ должна быть не выше следующих предельно допустимых значений, °С:

Кабели до 10 кВ включительно с изоляцией:

бумажно-пропитанной - 200;

поливинилхлоридной или резиновой - 150;

полиэтиленовой - 120;

Кабели 20-220 кВ - 125.

Предельные значения установившегося тока КЗ, соответствующего термической стойкости кабелей 10 кВ с медной и алюминиевой жилой и бумажной изоляцией, приведены на 6.

Наибольшее развитие в России получили сети 6 кВ, на их долю приходится около 50 % протяженности сетей среднего напряжения. Одним из направлений развития сетей среднего напряжения является перевод сети 6 кВ на 10 кВ. Это наиболее сложно осуществить в городских сетях, где сеть 6 кВ выполнена кабелем.

Влияние повышенного напряжения на срок службы кабелей, переведенных с 6 на 10 кВ, определяет следующую последовательность принятия решений.

Целесообразность использования кабелей 6 кВ на напряжении 10 кВ или их замены при переводе КЛ 6 кВ на напряжение 10 кВ следует определять исходя из технико-экономического анализа с учетом местных условий. При этом следует учитывать, что сроки работы кабелей 6 кВ, переведенных на напряжение 10 кВ, в зависимости от их состояния на момент перевода и с учетом режимов работы линий распределительной и питающей городской сети (до и после перевода), а также предшествующего срока работы кабелей на номинальном напряжении могут быть приняты равными:

20 годам - для кабельных линий городской распределительной сети со сроком эксплуатации кабелей до перевода не более 15 лет;

15 годам - для кабельных линий городской распределительной сети со сроком эксплуатации кабелей до перевода более 15 лет и для кабельных линий, токовая нагрузка которых после перевода в течение ближайших пяти лет может превысить 0,5 длительно допустимой;

8-12 годам - для линий городской питающей сети и для кабельных линий, токовая нагрузка которых после перевода будет превышать 0,5 длительно допустимой.

Следует считать, что указанные сроки работы кабельных линий после их перевода с 6 кВ на напряжение 10 кВ не являются предельными и могут быть увеличены с учетом технического состояния кабельных линий и степени старения и износа изоляции кабелей.

По истечении указанных сроков эксплуатации кабельных линий, переведенных с 6 кВ на напряжение 10 кВ, степень старения и износа изоляции рекомендуется устанавливать путем измерения электрических характеристик (сопротивления изоляции, тангенса угла диэлектрических потерь), вскрытия и разборки трех образцов кабелей одного и того же года прокладки и перевода на повышенное напряжение и определения значения эквивалентного напряжения пробоя.

Потери электроэнергии в кабеле складываются из потерь в токоведущей части и изоляции кабеля. Потери в токоведущей части определяются в зависимости от номинального напряжения, материала жилы и загрузки КЛ, а в изоляции кабелей - от напряжения и тангенса угла диэлектрических потерь. Для эксплуатируемых в настоящее время кабелей годовые потери электроэнергии в изоляции составляют:

Меньшие значения относятся к кабелям малых сечений.

Меньшие значения относятся к кабелям малых сечений.

Электроснабжение

Выбор проводников по термической и динамической устойчивости к току к.з.

Проводники и токопроводы в электрических сетях выше 1000 в, как правило, подлежат проверке на условия нагревания током к. з.

В электрических сетях до 1000 в на термическую устойчивость проверяются только токопроводы.

Повышение температуры жил изолированных проводников и кабелей в результате прохождения тока к. з. ведет к химическому разложению изоляции и резкому снижению ее электрической и механической прочности, а следовательно, и к возможности аварии. Поэтому установлены определенные максимально допустимые пределы температур в режиме к. з., указанные в табл. 6-1.

Проверка кабелей на нагревание от токов к. з. должна производиться:

1)для одиночных кабелей небольшой протяженности, исходя из к. з. в начале кабеля;

2)для одиночных кабелей, имеющих соединительные муфты, исходя из к. з. s начале каждого участка, с тем чтобы иметь возможность ступенями уменьшать сечение кабеля по его длине;

3)для двух и более параллельно включенных кабелей, исходя из к. з. непосредственно за пучком {по сквозному току).

Допускается не проверять проводники по режиму к. з. в случяе их защиты плавкими предохранителями.

Линия считается защищенной предохранителем, когда отключающая способность предохранителя достаточна для отключения наибольшего возможного аварийного тока линии.

Для линий к индивидуальным электроприемникам, в том числе к цеховым трансформаторам общей мощностью до 1000 ква включительно, допускается не проверять сечения проводников по току к. з при одновременном соблюдении следующих условий:

1.В электрической или технологической части предусмотрено резервирование, гарантирующее от расстройства производственного процесса.

2.Повреждение проводников при к. з. не может вызвать взрыва.

3.Возможна замена проводников без значительных затруднений.

Для линий к индивидуальным электроприемникам или небольшим распределительным пунктам неответственного назначения допускается не производить проверку проводников на термическую устойчивость при к. з., если обеспечивается только одно условие 2 (отсутствие опасности взрыва).

Провода воздушных линий до 10 кв не проверяются по току к. з.

Допустимые величины тока к. з. для кабелей определяются в зависимости от материала и сечения кабеля и длительности прохождения тока к. з.

Термическое действие тока к. з. в течение действительного времени прохождения его

t

д

, характеризуется величиной фиктивного

времени t

ф

прохождения установившегося тока к. з. с одинаковым по термическому действию эффектом.

Фиктивное время определяется в зависимости от отношения

где I" - действующее значение периодической составляющей тока к. з. в начальный момент, а

- установившийся ток к. з. (действующее значение), а.

Действительное время

I

д

слагается из выдержки времени, установленной на максимально-токовой защите линии, и собственного времени отключающего аппарата (выключателя мощности).

При проверке на термическую устойчивость проводников линий, оборудованных быстродействующим автоматическим повторным включением, должно учитываться повышение нагревания проводников из-за увеличения суммарной продолжительности к. з.

При расчетах тока к. з. в распределительных сетях 6-10 кв весьма часто затухание не учитывают. В этом случае фиктивное время может быть принято равным действительному и задача проверки проводников на термическую устойчивость упрощается отсутствием необходимости определения фиктивного времени.

Сечение, обеспечивающее термическую устойчивость проводника к току к. з. при заданной величине фиктивного времени

t

ф

, определяется из выражения![]()

где F-сечение жилы кабеля, мм кв

С - постоянная, определяемая в зависимости от заданной ПУЭ конечной температуры нагревания жил и напряжения; числовые значения постоянной С- указаны в табл. 6-1.

Ниже приведена табл. 6-2 для проверки кабелей на термическую устойчивость, составленная по формуле (6-2) в величинах допустимого установившегося тока к. з. в килоамперах.

В дополнение к расчету на термическую устойчивость сечение шин токопроводов должно быть проверено также на механическую прочность при к. з. (динамическая устойчивость токопровода).

Таблица 6-1 Допустимые температуры нагревания проводников и шин при к. з.

Вид и материал проводника |

Наибольшая допустимая температура, °С |

Значение коэффициента с |

Шины медные

|

300 250

|

165 |

Примечания: 1. Значения величины С определены при средних рабочих температурах 75 °С для шин и 50 °С для проводов и кабелей.

2. В числителях дробей указаны значения величины С для алюминия, в знаменателях - для меди.

Таблица 6-2 Допустимые величины тока к. з. кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 6-10 кв по условиям термической устойчивости, ка

Сечение кабелей, мм кв |

|||||||||

Алюминиевые жилы |

|||||||||

0,25

|

3,12

|

4,88

|

6,85

|

9,75

|

13,70

|

18,50

|

23,40

|

29,25

|

36,00 25,45 20,50 |

Медные жилы |

|||||||||

0,25

|

4,63

|

7,25

|

10,2

|

14,5

|

20,2

|

27,5

|

34,8

|

43,5

|

53,5

При практическом отсутствии затухания фиктивное время может быть принято равным действительному, а последнее слагается из выдержки времени максимальной защиты линии и собственного времени масляного выключателя и реле, которые в сумме могут быть приняты равными 0,25 сек. Пример 6-2. Какую максимальную выдержку времени следует установить на масляном выключателе питающей линии, выполненной кабелем марки СБ сечением 3 X 70 мм кв при установившемся к. з. замыкания 11 ка? Решение. По табл. 6-2 в графе для медного кабеля сечением 70 мм кв находим значение тока к. з., превышающее заданную величину. Имеем 11,7 ка. Это соответствует фиктивному времени 0,75 сек. Следовательно, полагая, что собственное время выключателя мощности и реле, как и в первом примере, не будет превосходить 0,25 сек, убеждаемся, что максимальная выдержка времени защиты линии, для того чтобы кабель оставался устойчивым к термическому действию тока к. з., не должна превышать 0,5 сек. Пример 6-3.

Решение. По условию нагревания расчетным током можно было бы принять токопровод типа ШРА 60-4 на номинальный ток 400 а, но динамическая устойчивость указанного токопровода недостаточна (табличная данная): 10 ка<22 ка. |

В нормальном режиме нагрев кабеля не должен превышать допустимого. Для этого выбор сечения кабелей производится по таблицам ПУЭ , в которых приводятся значения сечений и соответствующие им допустимые длительные токи нагрузки для кабелей различных конструкций. Значения допустимых длительных токов указаны для определенных (нормальных) условий работы кабелей и их прокладки. При отклонении от этих условий значения допустимых длительных токов, приведенные в таблицах, должны быть умножены на приводимые в ПУЭ поправочные коэффициенты, учитывающие характер нагрузки (при повторно-кратковременном режиме работы электроприёмников), отклонение температуры окружающей среды от расчетной, количество совместно проложенных кабелей и тепловые характеристики грунта, в котором проложен кабель.

Определение потери напряжения.

Внормальном режиме сечение и длина кабеля должны обеспечивать отклонение напряжения у электроприемников без регулирования сети не более 5%, а при регулировании 10%.

Падение напряжения в кабеле определяется по формуле

U

=![]() ∙

I р ∙ l(r уд

cos

+ x уд sin)

, (7.8)

∙

I р ∙ l(r уд

cos

+ x уд sin)

, (7.8)

где I р -ток нагрузки, расчётный, А;

-угол нагрузки;

l- длина кабеля, м;

r уд - активное сопротивление кабеля, мОм/м;

х уд - индуктивное сопротивление кабеля, мОм/м.

Следует заметить, что расчеты на потерю напряжения не являются решающими для линий 10 кВ и выше. Здесь определяющими являются выбор кабелей по экономической плотности тока.

Выбор кабеля по экономической плотности тока.

На основании анализа всех факторов, влияющих на экономическое сечение, ПУЭ рекомендует при конкретных расчетах пользоваться следующей формулой для определения экономического сечения кабеля

![]() ,

(7.9)

,

(7.9)

где I p.max -максимальный рабочий ток проводника, А;

j эк - экономическая плотность тока, А/ мм 2 .

Выберем вводной кабель для КТП1.

Определяем расчетные токи в нормальном и аварийном режимах:

I p = 147 / (1,73 2 10) = 8,49 A;

I p.max =147 / (1,73 10) = 16,981 A.

При j эк = 1,4 А/мм 2 , таблица 2-7 , сечение кабеля:

F = 16,981/1,4 = 12,129 мм 2 .

Выбираем кабель марки ААБв 316, сечением жилы 16 мм 2

Потерю напряжения считаем по формуле 5.1:

U=![]() ∙

16,981∙

0,08∙

(1,23∙

0,53+0,091∙

0,85)·100/10000

= 3,39 (%).

∙

16,981∙

0,08∙

(1,23∙

0,53+0,091∙

0,85)·100/10000

= 3,39 (%).

Кабель проходит по всем условиям.

Выбор сечения остальных кабельных линий представлен в таблице 7.3.

Таблица 7.5- Выбор сечений кабелей напряжением 10 кВ

|

наименование приемника |

S расч, кВА |

марка и сечение кабеля, мм 2 |

доп.ток кабеля, А |

длина кабеля, км |

Rуд, Ом/км |

потери напряжения, % |

||

|

Внешние потребители |

Расчет токов короткого замыкания в распределительной сети 10 кВ

Основной причиной нарушения нормального режима работы системы электроснабжения является возникновение КЗ в сети или в элементах электрооборудования вследствие повреждения изоляции или неправильных действий обслуживающего персонала. Для снижения ущерба, обусловленного выходом из строя электрооборудования при протекании токов КЗ, а также для быстрого восстановления нормального режима работы системы электроснабжения необходимо правильно определять токи КЗ и по ним выбирать электрооборудование, защитную аппаратуру и средства ограничения токов КЗ.

В зависимости от мощности источника питания предприятия при расчете токов КЗ выделяют два характерных случая: КЗ в цепях, питающихся от системы бесконечной мощности, и КЗ вблизи генератора ограниченной мощности.

Для систем электроснабжения промышленных предприятий типичным случаем является питание от источника неограниченной мощности. В этом случае можно считать, что в точке КЗ амплитуда периодической слагающей тока КЗ во времени не изменяется, а следовательно остается также неизменным в течении всего процесса КЗ и ее действующее значение :

. (8.1)

. (8.1)

Расчет токов КЗ в установках напряжением выше 1 кВ имеет ряд особенностей по сравнению с расчетом токов КЗ в установках напряжением до 1 кВ. Эти особенности заключаются в следующем:

Активные сопротивления элементов системы электроснабжения при определении тока КЗ не учитывают, если выполняется условие :

r < (x /3); (8.2)

где r и x - суммарные активные и реактивные сопротивления элементов системы электроснабжения до точки КЗ.

При определении тока КЗ учитывают подпитку от двигателей высокого напряжения: подпитку от синхронных двигателей учитывают как в ударном так ив отключаемом токе КЗ, подпитку от асинхронных двигателей - только в ударном токе КЗ.

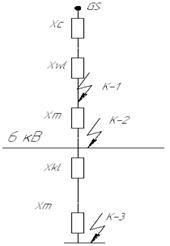

Для расчета токов КЗ составляют расчетную схему системы электроснабжения и на ее основе схему замещения. Расчетная схема представляет собой упрощенную однолинейную схему, на которой указывают все элементы системы электроснабжения и их параметры, влияющие на ток КЗ. Схема замещения представляет собой электрическую схему, соответствующую расчетной схеме, в которой все магнитные связи заменены электрическими и все элементы системы электроснабжения представлены сопротивлениями.

Расчет токов КЗ выполняют в именованных или относительных единицах.

Расчетная схема представлена в приложении 9.

Таблица 8.1- Расчет токов короткого замыкания

|

|

|

|

|

|

Выбор приборов и аппаратов для сети 10 кВ

Выбор выключателей напряжением 10 кВ

Выбор выключателей по номинальному напряжению.

Выбор выключателей по номинальному напряжению сводится к сравнению номинального напряжения сети и номинального напряжения выключателя с учётом того, что выключатель в нормальных условиях эксплуатации допускает продолжительное повышение напряжения до 15% номинального, т.е.

U ном. авт. + 0,15 ∙ U ном. авт. U ном. сети, (9.1)

где U ном. авт. - номинальное напряжение аппарата-выключателя, кВ;

0,15 ∙ U ном. авт. - допустимое длительное повышение напряжения для выключателей, кВ;

U ном. сети - номинальное напряжение сети, кВ.

Выбор выключателей по номинальному току.

Выбор по номинальному току I ном.авт. сводится к выбору выключателя у которого номинальный ток является ближайшим большим по отношению к расчётному току сети I расч.сети, т.е. должно быть соблюдено условие:

I ном.авт. I расч. сети, (9.2)

Выбор выключателей по отключающей способности

I отк.авт. I к.з, (9.3)

где I отк.авт - номинальный ток отключения автоматического выключателя, А;

I к.з. - ток трёхфазного короткого замыкания, А.

Выбор выключателей по типу

Выбор выключателей по типу сводится к выбору масляного малообъёмного, многообъёмного, воздушного или других типов в соответствии с условиями, в которых допустимо или целесообразно применять данный тип выключателя.

Выбор выключателей по роду установки

Такой выбор производится в зависимости от установки: на открытом воздухе или в помещении (в зависимости от конструктивного решения подстанции).

Проверка выключателей на термическую и электродинамическую стойкости к токам КЗ

Должны выполняться следующие условия:

i ном.дин. i удар; (9.4)

где i ном.дин - ток динамической стойкости, кА;

i удар. - ударный расчётный ток, кА.

;

(9.5)

;

(9.5)

где I k - установившийся ток КЗ;

t k - время протекания тока КЗ.

Пример расчёта:

Выберем автоматический выключатель Q4.

I расч. = 8,49 А; I К.З. = 13,05 кА; i удар. = 33,27 кА; U ном. сети = 10 кВ.

Выбираем автоматический выключатель ВВТЭ-10-20/630-УХЛ2 .

Таблица 9.1- Выбор выключателей

Условия выполняются.

Результаты выбора остальных выключателей приведены в таблице 9.3.

Таблица 9.3- Выбор выключателей для РП 10 кВ

|

Номер ячейки |

Тип выключателя |

Номинальное напряжение, кВ |

Номинальный ток, А |

Ток отключения, кА |

|

ВВТЭ-10-20/630 | ||||

|

ВВТЭ-10-20/630 | ||||

|

ВВТЭ-10-20/630 | ||||

|

ВВТЭ-10-20/630 | ||||

|

ВВТЭ-10-20/630 | ||||

|

ВВТЭ-10-20/630 | ||||

|

ВВТЭ-10-20/630 |

В нормальном режиме нагрев кабеля не должен превышать допустимого. Для этого выбор сечения кабелей производится по таблицам ПУЭ , в которых приводятся значения сечений и соответствующие им допустимые длительные токи нагрузки для кабелей различных конструкций. Значения допустимых длительных токов указаны для определенных (нормальных) условий работы кабелей и их прокладки. При отклонении от этих условий значения допустимых длительных токов, приведенные в таблицах, должны быть умножены на приводимые в ПУЭ поправочные коэффициенты, учитывающие характер нагрузки (при повторно-кратковременном режиме работы электроприёмников), отклонение температуры окружающей среды от расчетной, количество совместно проложенных кабелей и тепловые характеристики грунта, в котором проложен кабель.

Определение потери напряжения.

Внормальном режиме сечение и длина кабеля должны обеспечивать отклонение напряжения у электроприемников без регулирования сети не более 5%, а при регулировании 10%.

Падение напряжения в кабеле определяется по формуле

U

=![]() ∙

I р ∙ l(r уд

cos

+ x уд sin)

, (7.8)

∙

I р ∙ l(r уд

cos

+ x уд sin)

, (7.8)

где I р -ток нагрузки, расчётный, А;

-угол нагрузки;

l- длина кабеля, м;

r уд - активное сопротивление кабеля, мОм/м;

х уд - индуктивное сопротивление кабеля, мОм/м.

Следует заметить, что расчеты на потерю напряжения не являются решающими для линий 10 кВ и выше. Здесь определяющими являются выбор кабелей по экономической плотности тока.

Выбор кабеля по экономической плотности тока.

На основании анализа всех факторов, влияющих на экономическое сечение, ПУЭ рекомендует при конкретных расчетах пользоваться следующей формулой для определения экономического сечения кабеля

![]() ,

(7.9)

,

(7.9)

где I p.max -максимальный рабочий ток проводника, А;

j эк - экономическая плотность тока, А/ мм 2 .

Выберем вводной кабель для КТП1.

Определяем расчетные токи в нормальном и аварийном режимах:

I p = 147 / (1,73 2 10) = 8,49 A;

I p.max =147 / (1,73 10) = 16,981 A.

При j эк = 1,4 А/мм 2 , таблица 2-7 , сечение кабеля:

F = 16,981/1,4 = 12,129 мм 2 .

Выбираем кабель марки ААБв 316, сечением жилы 16 мм 2

Потерю напряжения считаем по формуле 5.1:

U=![]() ∙

16,981∙

0,08∙

(1,23∙

0,53+0,091∙

0,85)·100/10000

= 3,39 (%).

∙

16,981∙

0,08∙

(1,23∙

0,53+0,091∙

0,85)·100/10000

= 3,39 (%).

Кабель проходит по всем условиям.

Выбор сечения остальных кабельных линий представлен в таблице 7.3.

Таблица 7.5- Выбор сечений кабелей напряжением 10 кВ

|

наименование приемника |

S расч, кВА |

марка и сечение кабеля, мм 2 |

доп.ток кабеля, А |

длина кабеля, км |

Rуд, Ом/км |

потери напряжения, % |

||

|

Внешние потребители |

Расчет токов короткого замыкания в распределительной сети 10 кВ

Основной причиной нарушения нормального режима работы системы электроснабжения является возникновение КЗ в сети или в элементах электрооборудования вследствие повреждения изоляции или неправильных действий обслуживающего персонала. Для снижения ущерба, обусловленного выходом из строя электрооборудования при протекании токов КЗ, а также для быстрого восстановления нормального режима работы системы электроснабжения необходимо правильно определять токи КЗ и по ним выбирать электрооборудование, защитную аппаратуру и средства ограничения токов КЗ.

В зависимости от мощности источника питания предприятия при расчете токов КЗ выделяют два характерных случая: КЗ в цепях, питающихся от системы бесконечной мощности, и КЗ вблизи генератора ограниченной мощности.

Для систем электроснабжения промышленных предприятий типичным случаем является питание от источника неограниченной мощности. В этом случае можно считать, что в точке КЗ амплитуда периодической слагающей тока КЗ во времени не изменяется, а следовательно остается также неизменным в течении всего процесса КЗ и ее действующее значение :

. (8.1)

. (8.1)

Расчет токов КЗ в установках напряжением выше 1 кВ имеет ряд особенностей по сравнению с расчетом токов КЗ в установках напряжением до 1 кВ. Эти особенности заключаются в следующем:

Активные сопротивления элементов системы электроснабжения при определении тока КЗ не учитывают, если выполняется условие :

r < (x /3); (8.2)

где r и x - суммарные активные и реактивные сопротивления элементов системы электроснабжения до точки КЗ.

При определении тока КЗ учитывают подпитку от двигателей высокого напряжения: подпитку от синхронных двигателей учитывают как в ударном так ив отключаемом токе КЗ, подпитку от асинхронных двигателей - только в ударном токе КЗ.

Для расчета токов КЗ составляют расчетную схему системы электроснабжения и на ее основе схему замещения. Расчетная схема представляет собой упрощенную однолинейную схему, на которой указывают все элементы системы электроснабжения и их параметры, влияющие на ток КЗ. Схема замещения представляет собой электрическую схему, соответствующую расчетной схеме, в которой все магнитные связи заменены электрическими и все элементы системы электроснабжения представлены сопротивлениями.

Расчет токов КЗ выполняют в именованных или относительных единицах.

Расчетная схема представлена в приложении 9.

Таблица 8.1- Расчет токов короткого замыкания

|

|

|

|

|

|

Выбор приборов и аппаратов для сети 10 кВ

Выбор выключателей напряжением 10 кВ

Выбор выключателей по номинальному напряжению.

Выбор выключателей по номинальному напряжению сводится к сравнению номинального напряжения сети и номинального напряжения выключателя с учётом того, что выключатель в нормальных условиях эксплуатации допускает продолжительное повышение напряжения до 15% номинального, т.е.

U ном. авт. + 0,15 ∙ U ном. авт. U ном. сети, (9.1)

где U ном. авт. - номинальное напряжение аппарата-выключателя, кВ;

0,15 ∙ U ном. авт. - допустимое длительное повышение напряжения для выключателей, кВ;

U ном. сети - номинальное напряжение сети, кВ.

Выбор выключателей по номинальному току.

Выбор по номинальному току I ном.авт. сводится к выбору выключателя у которого номинальный ток является ближайшим большим по отношению к расчётному току сети I расч.сети, т.е. должно быть соблюдено условие:

I ном.авт. I расч. сети, (9.2)

Выбор выключателей по отключающей способности

I отк.авт. I к.з, (9.3)

где I отк.авт - номинальный ток отключения автоматического выключателя, А;

I к.з. - ток трёхфазного короткого замыкания, А.

Выбор выключателей по типу

Выбор выключателей по типу сводится к выбору масляного малообъёмного, многообъёмного, воздушного или других типов в соответствии с условиями, в которых допустимо или целесообразно применять данный тип выключателя.

Выбор выключателей по роду установки

Такой выбор производится в зависимости от установки: на открытом воздухе или в помещении (в зависимости от конструктивного решения подстанции).

Проверка выключателей на термическую и электродинамическую стойкости к токам КЗ

Должны выполняться следующие условия:

i ном.дин. i удар; (9.4)

где i ном.дин - ток динамической стойкости, кА;

i удар. - ударный расчётный ток, кА.

;

(9.5)

;

(9.5)

где I k - установившийся ток КЗ;

t k - время протекания тока КЗ.

Пример расчёта:

Выберем автоматический выключатель Q4.

I расч. = 8,49 А; I К.З. = 13,05 кА; i удар. = 33,27 кА; U ном. сети = 10 кВ.

Выбираем автоматический выключатель ВВТЭ-10-20/630-УХЛ2 .

Таблица 9.1- Выбор выключателей

Условия выполняются.

Результаты выбора остальных выключателей приведены в таблице 9.3.

Таблица 9.3- Выбор выключателей для РП 10 кВ

|

Номер ячейки |

Тип выключателя |

Номинальное напряжение, кВ |

Номинальный ток, А |

Ток отключения, кА |

|

ВВТЭ-10-20/630 | ||||

|

ВВТЭ-10-20/630 | ||||

|

ВВТЭ-10-20/630 | ||||

|

ВВТЭ-10-20/630 | ||||

|

ВВТЭ-10-20/630 | ||||

|

ВВТЭ-10-20/630 | ||||

|

ВВТЭ-10-20/630 |

,

мОм

,

мОм ,мОм

,мОм ,кА

,кА ,

кА

,

кА