Русская печка по-черному

Русские – жители лесов – создали свой особый стиль жизни, другую цивилизацию, основа которой – дом с особой русской печью, благо древесины для строительства дома и отопления в тайге хватало. Кладка печей в России исстари находилась на высоком техническом уровне. Об этом свидетельствует конструкция курного (без дымовой трубы) очага, который широко применялся в Древней Руси. Такой очаг стал прообразом совершенного универсального устройства, известного под названием «русская печь». Сначала русские печи топились по-черному, отчего избы назывались курными.

Первоначально русские печи были глинобитными и не имели трубы. Но уже в Древней Руси в Х в. были русские печи из кирпича, с кирпичной трубой. А возраст печи по-черному, по всей вероятности, насчитывает несколько тысяч лет. Глинобитные, или «битые» печи надежнее кирпичных, они лучше держат тепло, не отсыревают, не прогорают, с течением времени лишь набирают прочность, превращаясь в единый фигурный кирпич, который разломать трудно даже ломом. Глину на печь брали недалеко от деревни, а иногда, если глинистые слои подходили близко к поверхности земли, то и в своем голбчике. Использовали обыкновенную красную глину, пластичную, но не жирную. Старожилы битье печи приурочивали к полнолунию, чтобы впоследствии она не трескалась и не отсыревала. Но не только глина используется при кладке печей. Используется раствор, состоящий из 2 третей чистого песка и 1 трети глины. Если будет больше глины, то печь потрескается, если больше песка, то она рассыплется.

Дым из печи поступал в избу, здесь отдавал свое тепло и уже изрядно остывший через специальное волоковое оконце в стене под потолком выходил на улицу. В XIV веке печи в курных избах стали сооружать с деревянной дымовой трубой – дымницей. Дымницы делали из толстых досок, но отходили они не от печи, а на довольно большом отдалении от нее. Через такую дощатую дымницу дым на улицу выводился уже довольно остывший.

Недостаток таких печей в том, что велика вероятность возникновения пожара от искры, поэтому в печи нельзя разводить очень сильный огонь, чтобы не вызвать вылетающих из устья горящих искр. Для этого надо все время следить за интенсивностью горения дров в печи. Топить печь по-черному – большое искусство, требуется большой навык. Хозяйка, не умеющая топить такую печь, и сама от дыма в избе могла задохнуться, и домочадцев уморить, а то и вовсе пожар устроить.

А если такую печь по-черному топить с умом и знанием дела, то дым, выйдя через устье из печи, поднимется вверх к потолку и тонким слоем будет двигаться к открытому под потолком волоковому оконцу, отдавая при этом все тепло воздуху в избе. У умелых хозяек в курных ибах даже сажи на потолке не накапливалось, а стены в избе вообще были нисколько не закопченые. Кроме отмеченных недостатков, связанных с пожароопасностью и запахом дыма в доме, у курных изб были и великие преимущества. Горячий воздух и горячий дым из печи весь свой жар отдавали избе, просушивали и согревали воздух, создавали весьма здоровый микроклимат. Воздух, потолок и стены в такой избе дезинфицировались, что было очень важно для борьбы с заразными болезнями, неприятными насекомыми. А подвесив под потолком рыбу или мясо, можно было их закоптить в режиме холодного копчения.

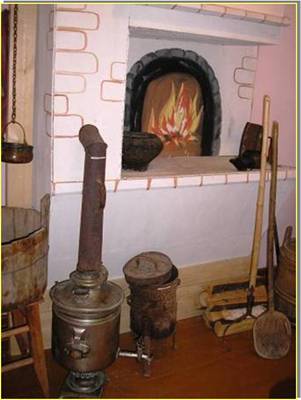

Печка по-черному в Вельском районе Архангельской области. На шестке – глиняные горшки, в которых варили еду, и деревянная квашня для приготовления теста для хлеба. Внизу возле печи ушат (кадушка с ушами для переноски на продетой палке) с водой.

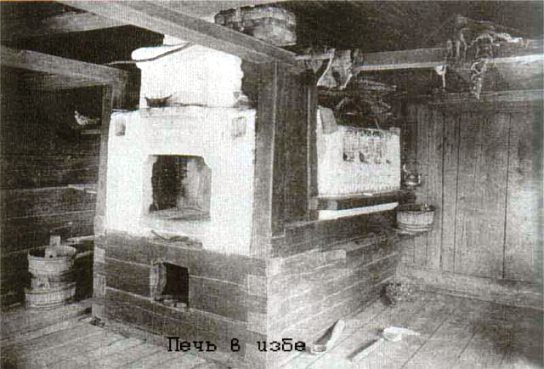

Курная изба и печь по-черному. Это русская печь, только без дымохода. У нее отдельный от дома фундамент и опечек, а в боку печурки. Загружается печь дровами и горшками через устье, через устье и дым выходит. Стены в избе чистые, закопчен только потолок, значит, хозяйка умелая.

Печи с трубой на Руси начали делать, когда освоили изготовление кирпича. Но не сразу люди отказались и от печей по-черному. Печь с дымоходом и трубой менее экономичная, она требует больше дров, так как тепло с горячим дымом уходит, что называется, в трубу – на обограв улицы. Кроме того, дезинфекции избы не происходит, а искры из трубы на крыше очень опасны, особенно в ветреную погоду. Крыши раньше часто крыли соломой, дранкой, а в сухую погоду этот материал мог воспламеняться от малейшей искры.

Современные люди думают, что если топить по-черному, то все стены будут закопчёнными, а жильцы такой избы будут ходить измазанные в саже, как золушка из сказки Андерсена. Этнографы, описывавшие такие избы на Руси, неизменно с удивлением обнаруживали, что стены-то в курных избах светлые, а закопчен только потолок и стены вниз от него по ровной линии на 20–30 см. Просто надо было уметь правильно подбирать дрова и соблюдать режим их горения в печи. Чтобы избежать сажи и копоти, тщательно выбирали вид деревьев, заготавливали и хранили дрова. На растопку использовали сухую сосну, осину или ольху. А когда дрова в печи хорошо разгорятся, добавляли поленья из ели, березы.

Сажа скапливалась лишь у верхней притолоки избы или возле специального «волчка» (так называемого волокового оконца, то есть проделанной в стене щели в диаметр бревна, которая, когда печь не топилась, закрывалась задвижкой – заволокой).

Печи по-черному были широко распространены у русских в Сибири в XVII–XVIII вв. даже среди знати. Например, такая печь стояла в личных покоях тобольского архиепископа Киприана. Печь без дымохода, сделанная по «всем правилам», и сейчас ценится чалдонами, только они предпочитают устраивать ее в бане. По их мнению, она обладает многими положительными свойствами – жаркостью большей, по сравнению с белыми печами, экономичностью в расходе дров. Сибиряки отмечают также целительные, «обеззараживающие» свойства черных печей.

Русская печь по-черному. Не одну сотню лет наши предки отапливали свои дома вот такими печами. Сегодня найти такую печь не в музее почти невозможно.

Глинобитная русская печка по-черному.

Обратите внимание на то, что русская печь по-черному не имеет собственного фундамента, она стоит на полу. Нагрузка от ее веса приходится на переводы (балки) пола. Опечек делается из толстых досок или плах.

Со временем топку по-черному сменила топка по-серому – дым стали выпускать через отверстие в потолке и деревянную трубу. Из трубы сильно охлажденный дым рассеивался во все стороны. Выпускать горячий дым с искрами было очень опасно, так как кровли домов часто делали из соломы, и в сухую погоду они вспыхивали от малейшей искры. Так что избы по-черному – это не неумение наших предков придумать и построить камин с трубой, а способ жить в тепле и при этом не вызвать пожар.

Чёрные избы имели значительную высоту. Это давало много места для дыма наверху. ""Лишний"" объём не пропадал зря: к кровельным балкам подвешивали на просушку вещи, не боявшиеся копоти и нуждавшиеся в периодической дезинфекции, чтобы не заводилась гниль (например, сети), а так же некоторые продукты, которым не вредило ""копчение"". Для протопленной чёрной избы характерен сухой, тёплый воздух, дышалось там легко, потому что при топке изба волей-неволей проветривалась: приходилось раскрывать дверь. Курные избы очень редко отсыревали, к тому же прокопчённое дерево не гнило. И, наконец, ""черная"" безтрубная печь требовала меньше дров по сравнению с ""белой"", давала больше тепла.

В 1718 г. Петр I издал указ, запрещающий строительство в Петербурге домов с курными печами и деревянными трубами, а в 1722 г. этот указ распространился и на Москву. Следовательно, до этого времени россияне отапливали свои дома по-черному даже в столицах. Россия стала подражать Западной Европе, все свое стало осмеиваться, казаться плохим и примитивным. Петр I забыл, что климат в России совсем не такой, как в Голландии или Англии. После этого его указа число простудных заболеваний в Петербурге резко увеличилось. А туберкулез легких для жителей Петербурга стал широкораспространенной болезнью. Но сел и деревень, слава богу, указ Петра I не коснулся, и там в северных деревнях продолжали делать печи по-черному вплоть до ХХ века.

Тесовая труба для выхода дыма из курной избы в Архангельской области. Чтобы дождь и снег не попадали на чердак, труба имеет крышу. И не мог русский человек без красоты, даже дымовую трубу он урашал резьбой.

Русская печь по-черному имела вариации. На такой печи можно было спать так же как на обычной русской печке.

Русская печка по-белому

Вначале русские печи по-белому появились в домах богачей - бояр да князей, но к XVII веку широко распространились и среди среднего сословия. Основным центром печного искусства и выучки мастеров печных дел в период со времени создания Русского государства и до второй половины XVII в. были города Владимир и Москва. Здесь зарождались прогрессивные конструкции и новые архитектурные формы отопительных печей, разрабатывалась технология изготовления печных изразцов, строились кирпичные заводы и чугунолитейные фабрики, изготовлявшие печные приборы – задвижки, дверки, ухваты и т.д. В XVIII веке кирпичное производство приобрело массовый характер, в это время было возведено много церквей в городах и селах. Но русские не спешили отказваться от дерева в качестве строительного материала. Избы строили из бревен и богатые, и бедные. В домостроении если кирпич и использовали, то из него делали первый нежилой этаж, а жилым этажом был второй деревянный. Долгое время и церкви каменные и деревянные сосуществовали в одном селе рядом друг с другом. Каменная холодная церковь была летняя, а деревянная – теплая зимняя.

Глинобитная печь и ее хозяйка. Печь без кирпича построить не так просто. Глину и песок подбирали особенно тщательно и со знанием дела. Смешивали глину с песком в строго определенной пропорции. Когда укладывали раствор в дощатую опалубку в стенки печи, то его тщательно трамбовали.

Классическая русская печь в русской деревне.

Глинобитная русская печка по-белому.

Модификаций русской печи было очень много. В каждом доме русская печь была немножко не такая, как в соседнем. Они отличались формой и устройством кожука, формой и размером устья, количеством печурок, расположением задвижек, размерами, наличием или отсутствием подтопка. Русская печь с подтопком – это два в одном. Внизу в опечке в задней части русской печки или в передней встраивалась вторая топка, по сути, вторая маленькая печь. На фото она против умывальника в боковой стенке подтопка.

Печь занимает в избе центральное место. Это оптимально для обогрева. Две печурки для сушки рукавиц, хранения спичек и лучинок или бересты на растопку. Опечек кирпичный, но под шестком место для хранения дров и в задней части углубления – лаз для кошки, по которому она может ходить в подполье справлять нужду и заодно ловить мышей, охраняя тем самым хранящиеся в подполье картошку и овощи. Справа над печуркой отверстие, закрытое жестяной крышкой. Оно предназначено для самоварной трубы.

Русская печка на деревянном опечке с четырьмя печурками сбоку – для сушки рукавиц, носков и портянок. Лестница с двумя ступенями, по которой можно забраться на печь. Широкое устье, шесток и под шестком отверстие, через которое кошка может ходить в подполье.

Совсем не от глупости русский мужик продолжал строить деревянные дома, предпочитая их каменным, а делал это он от хорошего знания законов теплофизики. В Западной и Южной Европе зима теплая, там можно и в каменном доме не замерзнуть. А на русском севере в каменном доме зимой полный "кирдык", а если топить до хорошего тепла в каменном доме, то дров не наберешься. Сами посудите: если камень греть с одного конца, то нагреется быстро и другой, так как камень хорошо проводит тепло. А вот лучинку если подожжешь, то за другой конец можно держаться, пока огонь вплотную к пальцам не придет. Не проводит дерево тепло, а камень проводит. Деревянная стена из деревянного бруса толщиной 15 см сохраняет тепло лучше, чем кирпичная толщиной в 1 метр. Ну а о панельных бетонных стенах толщиной 35 см лучше и не вспоминать. Они вообще тепло не держат: если в панельном доме перестанут быть горячими батареи (отключат отопление зимой при 30-тиградусном морозе), то через полчаса в квартирах будет отрицательная температура, а через 3–5 часов температура в квартире и на улице выровняется. А мы удивляемся: и почему отопление многоквартирных домов в городах так дорого обходится?

Если бы в Ленинграде в блокаду люди жили в панельных домах, то до середины первой блокадной зимы никто бы не дожил. А в старых ленинградских домах были стены толстые кирпичные, и печи с дореволюционных времен сохранились. Мебелью и книгами, но можно было согреть хотя бы одну комнату.

А предки наши знали, что на Руси зимой тепло в доме важнее еды и даже одежды. И создали для этого совершенную русскую печку по-белому. Русская печь совершеннее всех печей в мире. Она многофункциональна, экономична, проста в эксплуатации и пожаробезопасна.

Устье русской печи закрыто заслонкой, которой печь закрывают, когда она не топится. Шесток из огнеупорного кирпича: в печи он продолжается ровным, из такого же кирпича выложенным подом. На шестке и поде не должно быть неровностей, они сильно затруднят движение чугунков и горшков. Зимой шесток – очень теплое место, здесь любят греться кошки.

Дым из русской печи выходит через устье и направляется в кожук, там он делает два или три поворота и затем через трубу поднимается наверх на чердак. Как правило, у русской печи есть две задвижки, перекрывающие дымоход. Одна из них в кожуке, а вторая выше на трубе. Когда печь протоплена, задвижки закрывают выход теплого воздуха. Слева видно закрытое маленькой чугунной дверкой отверстие для самоварной трубы. Печь, хотя и имеет потрепанный вид, но сложена по всем правилам.

Русская печь топится дровами (берёза, осина, липа, сосна, ель, ольха и др. породы), можно использовать в качестве дров отходы деревообработки: щепу, горбыль, корьё, и т.д. В безлесых частях страны, где отапливаться дровами могли позволить себе только состоятельные семьи, печь топили бурьяном, соломой, тростником, а также торфом и кизяком (прессованными и высушенными на солнце брикетами из смеси навоза и соломы). Самые жаркие дрова – березовые, а самые бездымные м ольховые и ивовые. Сухие дрова во много раз эффективнее для отопления, чем сырые. У хороших хозяев наколотые дрова под навесом сохли 2 года прежде, чем их начинали использовать. Таких дров требовалось в 2–3 раза меньше, чем сырых или недосушеных.

Праздник в "национальной деревне". Вот только женщины топить печь так не одевались. Это бутафория, хотя печка настоящая русская.

А вот это похоже на правду. Здесь и печка, и хозяйка, и чугунок, и ухват – все настоящее. Обычно печи белили известью два раза в году. У этой хозяйки, наверное, напряженка с известкой.

В русской печи готовили пищу: варили, парили, жарили, запекали и «томили». Для приготовления пользовались горшками, корчагами, плошками, гусятницами, чугунками, сковородками, противнями. А чтобы поставить в печь и вынуть из нее что-то, использовали ухваты, сковородники (цапельники), деревянные лопаты. Обязательным атрибутом возле печи были: клюка или кочерга, емкость для гашения и хранения древесных углей, которые выгребали при окончании топки из печи. Посуда раньше изготавливалась из глины, но потом по большей части пользовались металлическими горшками из чугуна – чугунками, однако применялись и глиняные плошки и горшки. При печи кроме 3 ухватов и сковородника было еще 2 кочерги для перемешивания углей и выгребания золы, металлический совок – угли выгребать. Кроме тепла и варки пищи, печка производила древесный уголь для кипячения самовара и золу, которую использовали для стирки одежды, когда не было мыла, и для удобрения огородов. Золу складывали в специальную емкость во дворе – зольник. В деревнях на дорогу ни уголь, ни золу никогда не выбрасывали. Поэтому снег в деревне был чистый до самой весны. Не то, что сегодня в городах!

Каждый мастер-печник вносил в конструкцию русской печки что-то свое. Этот вот удобную полку-стол перед шестком сделал и широкое плечико (пространство вежду кожуком и стеной) устроил. Угольный утюг, чтобы гладить одежду, появился в начале ХХ века и сменил цельнометаллический, который надо было нагревать на плите и гладить. Но он быстро остывал, и снова надо было нагревать. А в угольный загружались горящие угли, и ставить периодически на плиту такой утюг не требовалось.

Так выглядела русская изба в северных деревнях в первой половине прошлого века. Железная кровать, лоскутное одеяло, сшитое из разноцветных кусочков, остававшихся после раскройки. Многие из моих сверстников, выросшие в деревнях, укрывались такими одеялами. Стены в русских избах раньше не красили и не обклеивали, но от времени дерево действительно приобретало такой коричневый цвет. Полки, лавки, скамейки, – все это делали сами. Покупной мебели в домах было очень мало.

Русская печь – это действительно гениальное изобретение. Поражает ее простота, эффективность и универсальность одновременно – три в одном, как говорят сегодня. Ее изобретение и усовершенствование сыграло в становлении этноса "русские" весьма важную роль. Не зря у нас есть любимое и еще не забытое выражение –"Танцевать надо от печки". Это значит, что делать что-то важное надо основательно, опираясь на весь накопленный опыт, с самого начала.

Русская печь в действии. Дружно горят сухие дрова. Дым выходит через устье. В чугунках варится: в одном картошка, в другом, надо полагать, щи или борщ. Северные русские варили щи, а южные русские предпочитали борщ. Всеми нами любимая и сегодня незаменимая картошка в России появилась только в XVIII веке. Она вытеснила репу. До картошки русские люди ели пареную репу и варили каши: перловую (из пшеницы), ячневую (из ячменя), овсяную, гречневую. Из пареной репы готовили особое блюдо – реповую запеканку. Сахара употребляли очень мало, вместо него ели сушеные и моченые ягоды, пили хлебный квас.

В русской печи в большом чугуне кипятили воду для приготовления пойла скотине: заваривали корнеплоды с комбикормом. Когда дрова сгорают полностью, чугунки задвигаются вглубь печи, и там пища остается горячей до обеда и даже до вечера. В обед и в ужин ее разогревать не надо. В печи, закрытой заслонкой, жар держится до самой ночи.

Поставлен кипятиться самовар. В трубу в центральной части самовара накладываются угли. Вокруг трубы в самоваре емкость для воды. Угли зажигаются, дым из самовара идет по трубе в дымоход печи. Тяга отличная, и ведерный самовар закипает за 15 минут. Угли всякий раз после топки печи из нее выгребают кочергой и совком складывают в специальную металлическую или глиняную емкость. Доступ воздуха к горящим углям прекращают плотной крышкой, и они быстро гаснут, израсходовав весь кислород. Емкость для углей стоит справа от самовара на ножках, чтобы не прожечь пол. Слева от самовара лохань и умывальник. Справа ухват для чугунков, лопата для противней с пирогами.

В русской печи внутренняя поверхность кирпичей и воздух во время топки разогревается до 200 градусов Цельсия. Высокая температура в печи может сохраняться часами без дополнительной топки печи. Для приготовления пищи – это идеальные условия.

Абсолютного технологического совершенства русская печь достигла в XIX в. К сожалению, о совершенстве русской печи известно мало, а если и известно, то об этом наши евролюбы умалчивают. Вот и строят новые русские в своих нелепых коттеджах примитивные очаги камины, в которых все тепло, не задерживаясь, вылетает в трубу вместе с опасными горящими искрами.

В конце XV века и в русских деревнях глинобитные печи стали вытесняться печами, сложенными из кирпича. Наши предки научились обжигать кирпич, настроили кирпичных заводов чуть ли не в каждой деревне. Примерно в это время крыши стали крыть дранкой или тесом, отчего вероятность возникновения пожаров резко снизилась. Вскоре у русской печи появилась дымовая труба, при этом тяга стала много лучше, но и потери тепла с выходом еще горячего дыма увеличились многократно, и риск возникновения пожара тоже возрос значительно. Для повышения КПД русской печи придумали изогнутую трубу с оборотами в кожуке. Пока дым идет по всем колодцам дымохода, он отдает тепло кирпичам, а искры при этом гаснут. На чердаке, прежде чем выпустить дым в небо, его пускают по горизонтальному отрезку трубы - так называемому борову. Так что когда дым вылетает из трубы на крыше, он уже не горячий, а просто теплый. В таких трубах вороны иногда даже гнезда устраивали и высиживали птенцов. При этом печь вдруг начинала дымить, умный хозяин, прежде чем начинать чистить трубу от сажи, лез на крышу и проверял, нет ли в трубе вороньего или сорочьего гнезда.

Одна из причин, почему долгое время печи топили по-черному – это дороговизна кирпича. Использовать его могли себе позволить только очень обеспеченные люди, поэтому долго ещё «чёрные» печи оставались в ходу, а по-белому топили в хоромах князей да бояр. Русская печь с кирпичной трубой называется «белой» и, соответственно, топят её по-белому. Конструкция русской печи с трубой оказалась столь удачной, что с момента возникновения принципиально и не менялась, особенно в деревне. Усовершенствовались лишь отдельные её параметры. Обожженый кирпич был действительно очень дорог, поэтому крестьяне печи нередко делали из необожженого кирпича – сырца, а из обожженого устраивали только под и свод печи. Для пояснения достаточно привести два примера из российской истории.

В XVIII и в начале XIX вв. русское печное искусство распространилось и в Западной Европе. История сохранила некоторые имена выдающихся русских печников того времени: Мартына Васильева, Ермолая Иванова, Ивана Степанова. Типы русских печей распространились тогда в Германии, Франции, Англии. До середины XVIII в. техника печного отопления развивалась и совершенствовалась исключительно на основе многовекового опыта русского народа. Научные основы конструирования печей и систем печного отопления заложил Н.А. Львов (1751–1804). И.И. Свиязев в XIX в. изучал и испытывал конструкции отопительного оборудования, он теоретически обосновал приемы его проектирования, изобрел оригинальные типы печи. В 1867 г. он издал «Теоретические основы печного искусства», в которых привел методику расчета длины газовых каналов и сечений дымовых труб. В 1880 г. профессор С.Б. Лукашевич опубликовал «Курс отопления и вентиляции» и в разделе «Печное отопление» изложил теорию расчета отопительных печей.

Часто русская печь располагали в углу избы, слева или справа от входа. Устье печи было обращено к противоположной входу стене и освещалось боковым окном. Печь стояла почти вплотную к боковой стене. Между стеной и печью было небольшое пространство, где хранили ухваты, клюку (кочергу), помело (веник на палке), сковородник, деревянную лопату. Между печью и торцевой стеной под потолком устраивались деревянные полати. Подобную планировку можно отнести к северо-среднерусской части России. В домах пятистенках и в домах с прирубом печь располагалась так, чтобы можно было отапливать либо все помещения, либо несколько из них. В этом случае делали печь с подтопком или камельком.

Значимость пространства избы возрастала от входа к противоположной стене, где слева находился «передний угол» с иконами и столом. Самым малопочетным местом была часть избы около входа, ее называли «под порог». Говорили: «Что, девка, под порогом стоишь, проходи, не стесняйся». Правила вежливости заставляли пришедших в дом останавливаться у входа и ждать приглашения пройти дальше. Пространство между задней стенкой печи и стеной называлось «куть». Куть традиционно принадлежала хозяйке и предназначалась в основном для приготовления пищи и шитья. Там стоял сундук с приданым, взятым девушкой из дома родителей. Возле печи был вход в подполье, часто оформленный как «голбец». На печь и на голбец залезали по лесенке. На полати можно было перелезть с печи.

Художник нарисовал кухню своей бабушки по памяти, пытаясь оживить кусочек своего детства. Нарисовал то, что запомнилось ему лучше всего. Печурку для спичек он изобразил слишком высоко. В детстве он до нее не мог достать (спички детям не игрушка!).

Обратите внимание на то, какой массивный опечек, срубленный в-лапу. Вот почему-то ниши под шестком нет, да и задвижку – трубу закрывать – художник не изобразил. Видимо, его детская память не ухватила эту важную техническую деталь.

Сложить хорошую белую печь было делом непростым. Сначала прямо на земле в подполье на отдельном фундаменте устанавливалась опечье – небольшой деревянный сруб, служивший основанием для печи. На опечье настилали доски, на которых выкладывалось днище печи – под. Над подом из камня или кирпича сооружался полукруглый свод печи. Под имел слабый наклон в сторону устья. В топке русской печи взрослый дюжий мужик мог сидеть, и над его головой до свода оставалось еще около 20 см, а от его плеч до стенок печи было расстояние не менее 40 см.

Русская кухня. Обратите внимание на разделку у этой печи. Разделка – это утолщение дымохода там, где он касался или проходил сквозь потолок и крышу. В этих местах кирпичная кладка похожа на выпирающий венец. Делалась она для пожарной безопасности, ведь вокруг было сухое дерево. Столбик со странными металлическими крючками использовался для витья веревок. На крючки насаживали большой пук льняной кудели (льняного волокна) и вытягивали из него толстые нити, которые свивали в веревку.

Русская печка в кути русской избы. На печи стоит квашня с тестом, готовым к выпечке. Тесто уже вылазит из квашни. Сбоку к печке приставлена рифленая с одной стороны доска – рубель. Рубель использовали при глажке: одежду наматывали на длинную палку типа скалки и этим рубелём потом катали, обминали.

Русская печь со временем по мере усовершенствования приобретала массу удобных приспособлений. Например: шесток, полочку перед устьем печи, на которой хозяйка могла держать в тепле приготовленную пищу, печурки в боках печи, выступ на кожуке для хранения спичек и др. На шесток из печи после окончания топки выгребались раскаленные угли, предназначенные для кипяченя самовара и для утюга. В неглубоких нишах в стенке печи (печурках) обычно сушили мокрые рукавицы, носки и портянки. На плечике печи рядом с кожуком хранилось сухое, гладкое без сучков березовое полено для щепания лучины для растопки. Лучину щепали большим тяжелым ножом-тесаком, который почему-то называли косарь. В тёплом опечье в холодное время держали домашнюю птицу, которую приносили из хлева.

Очень важное отличие русской печки по-белому от русской печки по-черному, на которое мало кто обращает вимание, – в том, что печка по-белому имеет самостоятельный фундамент, а печка по-черному стоит на полу. Объясняется это просто. Вес печи по-белому в два, а то и в три раза больше, чем вес печи по-черному. Пол такой вес уже не выдерживал, вот и пришлось делать отдельный фундамент.

""Русская печь – удивительное сооружение. Когда на улице мороз ниже –45°C, то спасти может только русская печка. Печь в русском доме – это огромное каменное сооружение, занимавшее подчас чуть ли не четверть площади жилища. Она долго, несколько часов, протапливается, но нагревшись, держит тепло и обогревает помещение в течение целых суток"".

Что и как варили и пекли в русской печи

Русская печь многофункциональна: она обогревает дом, в ней готовят завтрак, обед и ужин, пекут блины, оладьи, хлеб и пироги, готовят корм (пойло) для домашнего скота, греют воду. На ней сушат зерно, травы, грибы и другие дары леса и огорода. В лютые морозы возле печи согревают новорожденных домашних животных. На печи лечатся от простуды. Постели теплее, чем на печи или на полатях возле русской печи, не бывает.

В печи готовили пищу, и она получалась удивительно вкусной и питательной. Секрет заключается в том, что жар печи распределяется равномерно, и температура долго не меняется. Посуда с пищей не имеет прямого контакта с огнём, позволяя содержимому прогреваться со всех сторон равномерно, не пригорая. Кроме того, в печи сушили грибы, ягоды, рыбу. На самой печи спали постоянно мерзнущие, старики, а на пристроенных сбоку голбцах и полатях спали дети. От тех времен осталась непонятная современному человеку поговорка: "Ты что, с печи упал что ли?". Так говорят о человеке, который начал говорить бессмыслицу или вести себя неадекватно. Действительно, упасть с печи было очень и очень больно, да еще упасть во сне: поневоле станешь неадекватен. Поэтому по краю печи хорошие хозяева обязательно делали барьеры и загородки из реечек или досок, чтобы люди с печи не падали.

Убранство в кухне в русском доме. На шестке угольный утюг, возле устья ухваты и сковородник. На лавке деревянная лопата, корыто, кухонная доска для нарезки овощей и мяса, для стряпанья пирогов, самовар, два глиняных горшка, угольный самовар на металлическом подносе, тыква. Под лавкой две глиняные корчаги и большая глиняная крынка. На стене на длинной палке сечка, которой рубили капусту, мясо, рыбу, полка с посудой. На стену повешены сушиться пучки лекарственной травы и маленькая связка сухих грибов или кореньев.

Дрова в русскую печку складывали с вечера. При этом недалеко от устья делалась клетка из поленьев так: клались два полена вдоль печки на расстоянии 30–35 см друг от друга. На них перпендикулярно (поперек печи) клались еще два полена, а на эти два полена накладывалась кучка из 5–6 поленьев, ориентированных вдоль печи. Утром в клетку под поленья помещались под углом 45 градусов к поду горящие сухие лучинки. Когда дрова разгорались, клетку с горящими дровами сдвигали большим ухватом или кочергой вглубь печи к задней стенке, освобождая место для горшков и чугунков.

Русская печь в крестьянской избе топилась каждый день зимой и летом. Размеры русской печи были очень внушительны. Через широкое устье свободно проходил двухвёдерный чугун. По высоте спокойно проходила и глиняная корчага с солодом для пива. Но самое главное – в печь через устье мог пролезть дюжий взрослый человек, чтобы вечером всласть попариться с березовым чесняговым веничком.

Русская печь была воистину сердцем повседневной жизни семьи. С вечера хозяйка в печь поближе к устью складывала определенным образом дрова. За ночь они подсыхали. Рано утром, когда еще не рассвело, хозяйка вставала с постели первой и разводила в печи огонь, ставила в печь чугунки и горшки, в которых обязательно варилась картошка, щи, каша, в глиняной плошке или на сковороде она пекла блины или оладьи. Спустя часа три дрова почти полностью сгорали, можно было выгребать угли и золу, подметать под и сажать в печь хлебы, пироги, а также ставить горшки с пищей. Устье закрывалось заслонкой.

Ухват необходим для извлечения горячей посуды (горшков и чугунов) и чтобы ставить их в печь. Сковороды ставились в печь сковородником (чапельником). Деревянная лопата (или садник) в основном служила для посадки в печь форм с хлебным тестом и противней с сырыми пирогами. Извлекались из печи формы и противни клюкой (кочергой). Использовались также для приготовления пищи горшки разного размера, крынки, утятницы, гусятницы, плошки. Для ухода за печью, поддержания огня, выгребания углей и золы нужны были кочерги, совки, помело (метла на палке). Помелом выметали из печи золу. До сих пор поговорку можно услышать: "У тебя язык, что помело" – имеется в виду не только болтливый человек, но и в выражениях не очень чистый. Помело, одним словом.

В русской печи пекли прекрасные оладьи и блины. Жар на тесто воздействует не только от дна и боков сковородки, но и сверху, так как в печи воздух сильно раскален. Таких как в русской печи оладьев и блинов не испечь ни в духовке, ни тем более на плите. Сковородой управляли при помощи сковородника – металлической прихватки, насаженной на длинную палку. Такой сковородник, как и ухваты разного обхвата, имелись в каждом доме.

У этой печи в шестке встроена топка с плитой, которая называется подтопок (русская печь с подтопком). Подтопок имеет свой дымоход, в котором 3–5 колодцев для оборотов дыма, после чего дым из подтопка поступает в общую с русской печью трубу. Прежде чем покинуть дымоход, дым все тепло должен отдать кирпичам дымохода – так называемому обогревательному щитку. Когда заканчивается топка русской печи, в ней часто остаются 2–3 не совсем прогоревшие головешки. Эти головешки переносят в подтопок, подкладывают немного дров и получают дополнительный источник тепла. Плита подпечка одновременно является и шестком русской печи. Когда топится подтопок, то трубу русской печи закрывают, и тепло из нее не выходит. Но труба подтопка в это время, естественно, открыта. Летом русскую печь не топят – жарко и без нее. Чтобы приготовить пищу, используют подтопок. А то и вообще устраивают печь времянку во дворе в летней кухне.

Русская печь – это отличная хлебопекарня. Раз в 4–5 дней хозяйка пекла хлеб. Тесто готовили с вечера в большой квашне, где оно выхаживало на шестке. В квашне всю ночь в смеси муки с водой бурно размножались дрожжи. Чтобы дрожжи хорошо размножались, квашню ставили в теплое, но не горячее место. Утром тесто замешивали, добавляя в него муку до нужной консистенции, и раскладывали в железные формы или на противень. Печь после топки вычищали от углей и золы, немного остужали и сажали в печь формы и противни с тестом с помощью деревянной лопаты.

Хлебопечение – непростое дело, не у каждой хозяйки и не всегда хлебы получались отменными. На качество хлеба влияло многое: и мука, и дрожжи, и температура в печи, и замес. Чтобы хлеб получался вкуснее, делали различные добавки в тесто: вместо воды брали сыворотку, добавляли корицу и многие другие ингредиенты.

Хлеб, испеченный в русской печи, был очень вкусным.

В русской печи пекли очень вкусные пироги: открытые, как этот, или закрытые, когда начинка помещалась внутрь пирога. С чем только не пекли пироги: с творогом, с яйцом, с клюквой, с малиной, с картошкой, с капустой, с рыбой... Тесто для пирогов готовилось иначе, чем для хлебов. Мука для пирогов использовалась обдирная пшеничная, дрожжи обязательно свежие, а не закваска, сто раз использовавшаяся. Хлеб – это еда повседневная, а пироги - праздничная. В моей деревне шутили: "А пироги-то хлебу большая замена".

Отварная рыба, приготовленная в чугунке в русской печке, значительно вкуснее сваренной на плите. По-моему, это щука. Во время моего детства каждый стоящий мужик в нашей деревне умел ловить рыбу. И странное дело, рыба в речке не переводилась. Сейчас никто рыбу не ловит, но рыбы в реке не стало. В среднем каждая семья в деревне съедала 2–3 кг свежей речной рыбы.

Пирожки и закрытые пироги пропеченые, пышные и румяные, они выйдут из русской печки. А вкусные – пальчики оближешь. Чтобы пироги сверху покрылись вкусной желтоватой корочкой, их сверху смазывают топленым сливочным, а за неимением такого – и растительным маслом. Масляный слой притормаживает испарение воды с поверхности пирога в печи, отчего он сильнее прогревается изнутри и не подсыхает.

Русская печь в Архангельской области. Слева от печи стоит ушат для воды. Для стирки белья в нем грели воду, бросая в ушат раскаленные докрасна кани. Потом в нагретую воду добавляли золы, полученной от сгорания в печи ольхи или осины, и так получали щелок. Щелоком в отсутствии мыла стирали белье, простыни, занавески.

Рыбный суп, сваренный в русской печи, имел особый вкус. Такой на плите не сварить никогда.

Хлебы в печи испеклись, можно вынимать.

Пироги в печи. В каждой русской печке температурный режим был особый. Чтобы пироги получились удачными, каждая хозяйка приноравливалась к своей печи: какими дровами и в каком количестве топить, когда сгребать уголья в загнетку, когда пироги сажать в печь, как плотно или не очень прикрывать устье заслонкой, сколько времени держать пироги в печи.

Такие (и еще тоньше) блины можно испечь только в русской печке. Раньше хозяйки предпочитали печь блины из овсяной муки.

Такие изделия из блинов – трубочки с начинкой - назывались трудоноши. Было даже обидное прозвище такое –"Леша-трудоноша", которым назвали парня обжору, кторый мог съесть очень много таких трудонош. Сегодня, наверное, подумали бы, что так называли трудолюбивого парня.

Каши и запеканки, приготовленные в русской печи, очень вкусные. Одна корочка поджаристая чего стоит!

Топленое молоко с настоящей пенкой можно приготовить только в русской печке в глиняном горшке. На плите в городской квартире молоко при кипячении часто убегает, выливается на плиту, горит на ней и воняет на всю квартиру. В русской печи, даже если молоко убежит из горшка, не страшно. Сгорит – и запах уйдет вместе с дымом в трубу.

Чтобы ставить в печь и вытаскивать тяжелые чугуны и корчаги, применяли вот такое нехитрое приспособление. Чугун слегка приподнимали с помощью рычага, а потом катили на этом деревянном ролике. Все гениальное просто!

Русская печь с подтопком. Слева от дверки подтопка еще одна дверка. Это дверка в духовку. Летом, когда русскую печь не топили, а топили только подтопок, в духовке можно было печь хлеб и пироги. Валенки – русское изобретение. Другой – более теплой, чем валенки, – обуви мир не знает. Никакие унты в сравнение с валенками не идут.

Лежит Емеля на печи на девятом кирпичи. А почему на девятом? А это высота лежака от опечка в кирпичах. Чаще всего именно такой высоты и делали русские печки.

Наверное, увидев этакую сценку, кто-то шутливо произнес: "А потом – суп с котом". Поговорка так понравилась, что до сих пор употребляется.

Имея русскую печку, наши не столь уж далекие предки, не имея электричества и газа, имели и тепло в доме, и пищу вкусную, разнообразную и горячую до позднего вечера, которую даже разогревать не надо было. Постоянно в доме была горячая вода. Для этого вытаскивали специальными клещами из печи нагретые докрасна камни и бросали их в ушат или в кадку с 3–4 ведрами воды! Камни страшно шипели, а кухня наполнялась клубами пара.

Продолжение следует...

Редактировал и пыхтел загружая поштучно фото я -

Деревенские печи в России долгие века служили не только для обогрева избы, приготовления пищи, места для спанья многочисленной ребятни, но и в качестве символа семейственности, домашнего очага. Недаром печь присутствует как одушевленное существо во многих русских народных сказках.

А еще из курса диалектологии (северные диалекты) вспоминается выражение «А раньше в пицькаф мылись». Правда, как в печке можно мыться, представлялось с трудом.

Сегодня такие настоящие русские печи сохранились только в деревнях, до которых не дотянулись линии газопроводов. Да и мастеров печного дела русская деревня подрастеряла. Где их теперь сыскать? Разве что восстанавливать древнее искусство сооружения бездымной русской печи по старинным схемам и чертежам, сохранившимся в редких архивах.

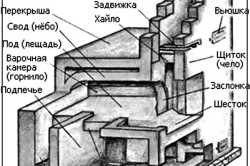

Устройство классической русской печи

Не стоит упоминать о курной избе, где печь топили «по-черному». Такое устройство печи без дымохода было характерно для русской деревни до начала ХVIII века. Скорее, следует говорить о классической русской печи.

Традиционная русская печь имела целый ряд конструктивных деталей, назначение которых сегодня мало кто знает.

Однако все знают такое словосочетание, как «подовый хлеб», да и сам этот хлеб предпочитают заводскому, испеченному в современной электрической печи.

Под, на котором всегда пекли хлеб, готовили еду, – это передняя часть горнила. А горнило – это топка печи. Чуть ближе к устью – отверстию, проходу в горнило – по бокам располагались щеки.

Также русская печь имела шесток – место, куда ставились только что извлеченные из горнила горшки с приготовленной пищей.

Свод горнила является очень важной частью русской печки, поскольку на него приходится «самое пекло». Сюда поднимается раскаленный воздух, поэтому он должен быть изготовлен из огнеупорных материалов. В прежние времена это была огнеупорная глина.

В нижней части, под горнилом, устраивалось подпечье или подпечек – место для хранения дров. Там они высушивались до необходимой кондиции, чтобы разгорались моментально.

По бокам горнила устраивались так называемые печурки. Они служили для улучшения теплообмена. Там размещали для высушивания не только грибы и ягоды, но и промокшую одежку вкупе с обувкой.

Кроме того, деревенская печка имела полати или перекрышу. Это самая верхняя часть над топкой-горнилом и подом. Там устраивались места для спанья – лежанка. Чаще всего их отдавали детям или немощным старикам. На полатях могли уместиться 3-4 человека.

Описание таких печей сохранилось во множестве литературных источников, а вот чертежи найти гораздо труднее.

Совет от мастера!Правда, есть люди, которые по крупицам собирали сведения о традиционных принципах сооружения и новациях, внесенных в конструкцию русских печей.

Вариации на тему русской печи своими руками

Те, кто уже соорудил русскую печь своими руками, считают, что сделать это довольно просто. Не нужны дорогостоящие материалы или сложное оборудование.

Но нужно знать хотя бы азы печного искусства. Знание о том, каким путем должен двигаться подогреваемый воздух, – самый важный момент в сооружении печи. Соблюдение правильных размеров топки, сопла – хайла, а также гладкости поверхности хайла – важнейшее условие того, что печь не будет дымить, потреблять слишком много топлива и быстро остывать. Хайло должно не только быть гладким, но и сужаться к дымоходу.

Печь – сооружение довольно громоздкое, поэтому под нее должен быть проложен серьезный фундамент – опечье. Его складывают из бетона, кирпича, камня или дерева. Опечье не имеет никакой увязки с фундаментом самого дома.

Над фундаментом сооружают подпечье – нишу, в которой раньше хранили дрова. Сверху подпечек образует корытообразный свод. Над ним будет располагаться под. Для того чтобы хлеб на поду был вкусным и хорошо пропеченным, между сводом подпечья и подом делали подсыпку из теплоемких материалов: битого кирпича или песка.

Под всегда должен иметь небольшой уклон, который еще сильнее поднимается в горниле. Это важно, чтобы правильно направить газовоздушные потоки. Ведь воздух должен пройти от зева печи в горнило, потом вернуться обратно, но выйти не через зев, а через хайло в дымоход. Мастера печного дела поднимали под (по всей длине до горнила) на 6-9 см.

Под хайлом перед подом делался так называемый загнеток, где в небольшом углублении – зольнике – собирались тлеющие угли. Когда пища была приготовлена, ее можно было с пода убрать на загнеток и прикрыть заслонкой зев. До следующего утра еда оставалась теплой.

Кроме того, загнеток служит своеобразным рекуператором – приточно-вытяжной системой, теплообменником. Он позволяет не «съедать» воздух из помещения.

Совет от мастера!Важно заметить, что русская печь должна полностью выкладываться из кирпича. Если есть металлические или деревянные вкладки в тело печки, то ее стенки или свод могут давать трещины.

Кроме домашних русских печей, есть и уличные, в которых готовили пищу летом, чтобы зря не топить домашнюю печку. Но это уже другая история.

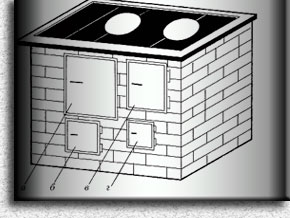

Фото: а - духовой шкаф; б - чистка; в - топливник; г - поддувало.

О сновные отделы русской печи — топка, дымоход и труба. Топка — вместительный отсек для укладки и горения топлива. Под топкой располагается поддувало — камера меньших размеров, отделенная от топки решеткой, на которую кладется топливо. Поддувало, с открывающейся наружу дверкой, подает кислород в топку через отверстия решетки. В зольнике поддувала накапливается зола, падающая сверху при сгорании топлива.

Дымоход настоящей русской печи длинный и извилистый, в отличие от камина. Он совершает много поворотов внутри массивной кирпичной кладки. Кроме отвода дыма, дымоход отвечает за прогревание стенок печи и соседнего участка стены. Кирпич обладает большой теплоемкостью, поэтому хорошо протопленная печка долго остается теплой, постепенно отдавая энергию в воздух комнат, и на ней всю ночь можно спать с комфортом. Но, в отличие от металлических «буржуек», русская печь нагревается медленно и требует большого расхода топлива. Каменный уголь, долго горящий и выделяющий много тепла, предпочтительнее дров. Стенки дымохода делают гладкими, чтобы твердые частицы копоти его быстро не засоряли.

Труба выводит дым на улицу. Она сильно нагревается, поэтому должна делаться из теплостойких материалов, обычно из того же красного кирпича, и хорошо изолироваться. Чем выше труба, тем лучше тяга, разность давления воздуха у земли и на высоте способствует его движению снизу вверх. Трубу следует регулярно чистить, поэтому о доступе к ее наружному отверстию надо заранее позаботиться.

Фото:

Работа русской печи

Быстрота горения топлива зависит от скорости движения воздуха, зависящей от разницы температур снаружи и в помещении, и степени перекрытия дымохода заслонками. Если температура снаружи не намного ниже, чем в доме, будет плохая тяга, топить сложнее. Проще растопить печь , если разогреть сперва стенки трубы сжиганием легкогорючих материалов — бумаги, бересты. К вечеру обычно холодает в любой сезон, и тяга увеличивается. Если печку все же не удается растопить, возможно, следует почистить дымоход. Печь надо топить постепенно, в особенности при редком использовании.

Способы растопки печи

Для обычного обогрева помещения печь топят раз в сутки, по вечерам. Днем люди часто отсутствуют дома, а ночью приятно спать на теплой, медленно остывающей печке. При необходимости печь топят дважды в день — если холодно или нет другого способа приготовить пищу.

Внутреннее пространство печки должно быть свободным, дымовые каналы хорошо проходимыми. При захламлении печь следует сперва почистить.

Дрова в топливнике укладывают так плотно, насколько возможно, заполняют почти все его пространство. После прогорания первой закладки дров до состояния углей делают следующую, отодвинув угли подальше, чтобы избежать их раздробления и потухания. Последующие укладки должны быть на треть меньше первой.

Топить каменным углем проще, требуется только одна закладка топлива. На легковоспламеняющуюся растопку (старую бумагу) кладут слой дров, внизу более тонкие и сухие, вверху потолще, на дрова насыпают уголь. Поджигают топливо снизу, через поддувало.

Заслонку устья при растопке надо хорошо закрыть, задвижку приоткрыть, а вентиляционную, расположенную напротив — прикрыть. Это улучшает тягу, но если небольшое количество дыма все же возвращается в непрогретой печке, следует отодвинуть на 2-3 см вентиляционную задвижку. Через время ее обязательно задвигают в исходное положение. При открытой вентиляции печь работает по принципу камина, дым выходит в трубу мимо извилистых каналов.

Чтобы улучшить доступ кислорода, дровяную кладку периодически ворошат кочергой. Перед открыванием дверцы устья закрывают поддувало. Это умеряет пламя во время ворошения и уменьшает задымленность.

При топке печи только дровами иногда применяют верхний способ розжига. Растопку укладывают поверх дров. Достигается более равномерный разогрев печи, плавное распространение огня по дровяной кладке, снижается нагрузка на топливник печи.

Во время горения дверцу поддувала держат открытой приблизительно на 7 см. Время топки принято ограничивать двумя часами, чтобы стенки печи не растрескались. Чем меньше интенсивность горения, тем лучше.

Меры безопасности

Фото:

- Нельзя применять для растопки горючие жидкости вроде бензина.

- Топливо должно быть природным и экологичным. Синтетические материалы засоряют при горении дымоход и могут вызвать отравление людей.

- Устье должно плотно закрываться, чтобы не сыпались искры.

- Для топки русской печи не применяют опилки. Они просыпаются в зольник, их смесь с воздухом может взорваться.

- Закрытие заслонок — важный момент, который нужно правильно выбрать. Если поспешить, когда еще догорают остатки топлива, можно отравиться угарным газом. Если передержать открытыми заслонки — помещение остынет.

Уход за русской печью

После каждой топки поддувало чистят от золы, сперва сметя ее через решетку из горнила. Используется шуфель — металлический совок с длинной ручкой.

Капитальную чистку печи проводят перед отопительным сезоном. При необходимости чистят дополнительно. В печи имеются специальные отверстия с дверцами для чистки. Применяется кочерга — длинная металлическая палка, конец которой перпендикулярно загнут. Со стенок дымохода удаляют сажу и золу. Тщательнее загрязнения можно удалить жестким веником.

Дымовую трубу обычно чистят раз в год специалисты, грузом на веревке, который опускают вниз до самого очага.

Видео: Растопка русской деревенской печи и камина

В обычном деревянном доме, как правило, всегда используется печное отопление

.

Печь в частном доме

обычно является основным источником тепла зимой. Расчеты мощности печей, исходя из площади и объема помещений в доме, имеются в сети. При этих расчетах берется во внимание стандартная теплоотдача дома, но следует принять во внимание, что, утепляя дом по современным технологиям, а также, используя электрообогреватели для "поддержки штанов", получаем несколько другие значения. Поэтому попробуем исходить из практических соображений и жизненного опыта. Как правило, помещения в деревянном доме разгорожены перегородками таким образом, чтобы в каждой комнате была часть печи. Получается, что печкой можно отопить две или, максимум, три комнаты. В стандартной деревенской избе без перерубов основное жилое помещение обычно 6 на 6 метров, и в нем ставилась одна русская печь

с шестком и плитой. Конструкции русских печей из кирпича позволяют при протапливании плиты прогревать всю печь с самого низа, тогда как при протапливании самой русской печки воздух греется от уровня пода.

Поэтому попробуем исходить из практических соображений и жизненного опыта. Как правило, помещения в деревянном доме разгорожены перегородками таким образом, чтобы в каждой комнате была часть печи. Получается, что печкой можно отопить две или, максимум, три комнаты. В стандартной деревенской избе без перерубов основное жилое помещение обычно 6 на 6 метров, и в нем ставилась одна русская печь

с шестком и плитой. Конструкции русских печей из кирпича позволяют при протапливании плиты прогревать всю печь с самого низа, тогда как при протапливании самой русской печки воздух греется от уровня пода.

В деревенской избе моей бабушки стояла большая русская печь. Когда мы еще были маленькими, помню, печь была расположена челом в сторону фасада и находилась справа от входной двери. Изба была спланирована по всем канонам русской деревенской культуры - вход в дом был из сеней (так называемый "мост"), слева и по всему переду были окна, справа окон не было и стояла печь. В красном углу стоял стол и лавки, зимой там ставили ткацкий станок, бабушка ткала половики, и мы ей охотно помогали. Еще в красном углу под потолком на угловой полке стояли иконы и лампадка, а под ними древний большой черный репродуктор, который мы потом с братом благословенно раздолбили.

Потом печь развернули, и она стала располагаться там же, но поперек, лицом в левую сторону. Это позволило сэкономить место и поставить еще одну кровать. Утром бабушка топила обычно русскую печь, а к вечеру (зимой) плиту. Тепла хватало, по крайней мере мы не замерзали. Основной сруб избы был стандартный, 6 на 6 метров, задняя часть прирублена 4 на 6 метров неотапливаемая. Летом для удобства возле печки ставили маленькую буржуйку для приготовления пищи, она нагревалась очень быстро, и от нее было не так жарко. Присоединялась она Г-образной трубой к отверстию в дымоходе для самовара.![]() Печь-стенка с плитой и духовкой (так называемая "шведка") размером 80см на 120см со стенкой 40см на 120см обеспечивает теплом ту же самую площадь, причем за счет эффективности печи потребление дров меньше почти в полтора раза.

Печь-стенка с плитой и духовкой (так называемая "шведка") размером 80см на 120см со стенкой 40см на 120см обеспечивает теплом ту же самую площадь, причем за счет эффективности печи потребление дров меньше почти в полтора раза.

Такая печь позволяет при протапливании приготовить пищу и согреть воду. Топка и плита печи обычно находится в помещении кухни, чтобы не таскался мусор в чистые комнаты.

В настоящее время русская печь редко используется как спальное место, если только где-то по старинке в деревнях, так как применение дополнительного электроподогрева и утепление дома позволяют держать температуру в помещениях и в условиях зимних морозов. Но многие ставят русскую печь для уюта и удовольствия, топят ее когда захочется, ну и "косточки погреть" иногда не худо. Мои родственники при строительстве дома сразу спланировали русскую печь, и сейчас с удовольствием пользуются ею.

В настоящее время русская печь редко используется как спальное место, если только где-то по старинке в деревнях, так как применение дополнительного электроподогрева и утепление дома позволяют держать температуру в помещениях и в условиях зимних морозов. Но многие ставят русскую печь для уюта и удовольствия, топят ее когда захочется, ну и "косточки погреть" иногда не худо. Мои родственники при строительстве дома сразу спланировали русскую печь, и сейчас с удовольствием пользуются ею.

Но, по-жизни, при применении данных печей имеется еще вот какое отличие - если в хозяйстве держат животных, корову или свиней, то требуется приготовить значительное количество пищи для животных: надо сварить и запарить картошку, комбикорма и другое. При варке выделяется очень большое количество пара. В русской печи, даже на плите, конструктивно имеется вытяжка прямо через дымоход над шестком, поэтому пар выходит на улицу, а при готовке на плите "шведки" весь пар остается в доме, и начинают плакать окна и отпотевать стены. Это очень неприятно и вредно для дома. Поэтому в деревнях, где всегда держали домашних животных, всегда строили русскую печь.

У меня в доме стоят две печи-шведки, дом разделен фактически на две половины (раньше жили разные семьи). Одна из печей с продольным расположением топки, другая с поперечным. Мощность печей практически одинакова. Зимой приходится протапливать печки по два раза. При одной закладке дров с момента растопки до закрытия печки проходит всего 45 минут. Это быстро и очень удобно. В духовке удобно печь картошку и готовить русскую кашу с пенками в глинянной крынке. В большие морозы приходится подкидывать три-четыре полена. Если подкинуть больше, печка может треснуть от перекала.  Существует много правил и обычаев при пользовании печками

, которые мы часто выполняем, не задумавшись, вроде бы оно так было всегда и всосалось с молоком матери, но, если подумать, это все функционально и издавна продумано. Вот, например, печки в доме издавна всегда белили, в богатых домах часто обкладывали плиткой, причем белили печные трубы и на чердаках. Это нужно прежде всего для безопасности, поскольку любая, сколь угодно маленькая дырка в кирпичной кладке сразу покажет себя черной копотью. Вообще, печные трубы на чердаке необходимо периодически осматривать, хотя бы перед зимой и оштукатуривать в случае необходимости.

Существует много правил и обычаев при пользовании печками

, которые мы часто выполняем, не задумавшись, вроде бы оно так было всегда и всосалось с молоком матери, но, если подумать, это все функционально и издавна продумано. Вот, например, печки в доме издавна всегда белили, в богатых домах часто обкладывали плиткой, причем белили печные трубы и на чердаках. Это нужно прежде всего для безопасности, поскольку любая, сколь угодно маленькая дырка в кирпичной кладке сразу покажет себя черной копотью. Вообще, печные трубы на чердаке необходимо периодически осматривать, хотя бы перед зимой и оштукатуривать в случае необходимости.

А вот как растапливают печь

? В деревенских домах всегда наверху на печке два-три сухих ровных полешка, их туда подкладывают по мере надобности, и большой длинный нож (его мой сын в детстве называл "фингал", наверное, от слова финка). Для растопки щиплется от сухого полена пять-шесть лучин, ломаются пополам или на три, и закладываются в серединку между дровами пониже. В этом месте между поленьями должно быть немного места, чтобы проходил воздух, и поленья должны лежать к лучине колотой стороной, а не корой, так они быстрее разгораются.

Потом открывается вьюшка, зажигается спичка и поджигается лучина. Пламя при открытой дверке печи и закрытом поддувале втягивается внутрь, охватывая пламенем лучину по всей длине. Этот этап я называю - "розжиг". Затем, через пол-минуты, минуту, прикрываю дверцу печи, причем визуально добиваешься, чтобы пламя гудело и бежало во все стороны. Этот этап - "раздув". При этом этапе за счет разбега пламени загораются ближайшие полешки. Через минутку, когда почувствуется недостаток воздуха, закрываем топку полностью и открываем поддувало. Пламя становится красным и ровным, это - рабочий режим. При некоторых условиях от избытка кислорода пламя в печи может схлапываться, издавая характерные звуки, при этом через щели топочной дверки могут вырываться небольшие клубки дыма. В этом случае надо слегка прикрыть поддувало, что обеспечит ровный энергичный режим. Есть любители протапливать печь в медленном бедном режиме с почти закрытым поддувалом, думая, что так медленно эффективней прогреется воздух и печь, но опыт показывает, что интенсивный режим более эффективен. Впрочем, кому как. Кочерга - это один из самых необходимых инструментов при топке печи (и при обороне). Мешать в печке надо, когда уже протопится до головешек. А зачем мешать?. Надо поднять наверх те полешки, которые на кирпиче лежат, слева и справа от колосника, там воздух не проходит и те места не горят. Их аккуратненько надо наверх посредине положить, тогда все головешки равномерно сгорят. Потом угли еще пару раз помешать надо, чтобы несгоревшей частички не осталось, а когда синеньких огоньков не будет, можно и закрывать. Я стараюсь не сразу закрывать, если не срочно, минут на десять с палец оставить, а потом задвижку дохлопнуть совсем. Так надежнее, что угару не будет.

Кочерга - это один из самых необходимых инструментов при топке печи (и при обороне). Мешать в печке надо, когда уже протопится до головешек. А зачем мешать?. Надо поднять наверх те полешки, которые на кирпиче лежат, слева и справа от колосника, там воздух не проходит и те места не горят. Их аккуратненько надо наверх посредине положить, тогда все головешки равномерно сгорят. Потом угли еще пару раз помешать надо, чтобы несгоревшей частички не осталось, а когда синеньких огоньков не будет, можно и закрывать. Я стараюсь не сразу закрывать, если не срочно, минут на десять с палец оставить, а потом задвижку дохлопнуть совсем. Так надежнее, что угару не будет.

Немаловажное значение имеет длина поленьев, которые позволяет закладывать в себя топка. Например, при расположении топки вдоль стенки у печи-шведки, поленья могут быть длиной до 60см, а при расположении поперек - только до 45см. Естественно, более длинное полено удобнее и технологичней, поскольку обладает большей теплотворностью и при заготовке требует меньше работы.

В городских частных домах русская печь используется гораздо реже. При наличии в доме трех-четырех комнат приличного размера обычно строили две печи: одну с плитой для обогрева и варки, другую чисто для обогрева. Такие печи бывают, как правило, квадратными или круглыми, размеры печи зависят от размеров помещения, небольшая печь 80см на 80см обогревает до 36 кв.метров. Называются такие печки исторически "голландками", зачастую обкладываются израсцовой плиткой и выглядят очень импозантно. Очень удачной конструкцией голландки является печь с камином, где с одной стороны печь топится через свою обычную печную топку, используя все внутренние колодцы, а с другой стороны, из комнаты, в печь встроен камин. Камин требует почти прямого дымохода, поэтому для отопления зимой не используется. Зато в более теплое время очень приятно им пользоваться, и полежать перед камином на ковре, и шашлычок приготовить ненавязчиво. В старинных каменных купеческих домах постройки 17-19 веков в нашем городке отопление домов было, естественно, тоже печным. Дома строились, как правило, двухэтажные, первый этаж со сводчатыми потолками (перекрытий как таковых нет), в качестве фундамента слошной трехслойный плот из лиственницы, стены из красного кирпича на растворе, замешанном на извести с натуральными куриными яйцами, толщиной не меньше метра, оконных блоков нет, рамы вставлены прямо в каменный профиль. Такие дома стоят уже более трехсот лет и до сих пор удивляют своей крепостью и практичностью.

В старинных каменных купеческих домах постройки 17-19 веков в нашем городке отопление домов было, естественно, тоже печным. Дома строились, как правило, двухэтажные, первый этаж со сводчатыми потолками (перекрытий как таковых нет), в качестве фундамента слошной трехслойный плот из лиственницы, стены из красного кирпича на растворе, замешанном на извести с натуральными куриными яйцами, толщиной не меньше метра, оконных блоков нет, рамы вставлены прямо в каменный профиль. Такие дома стоят уже более трехсот лет и до сих пор удивляют своей крепостью и практичностью.

Печи в таких домах - строение основательное, причем очень часто сделаны прямо в толще стены, реже в наружных, а чаще в стенах, разделяющих смежные залы. Это позволяло отапливать сразу пару залов, и не отапливать улицу. Стены метровой толщины хорошо держат тепло. В наше время, после монтажа центрального отопления, печи, которые выступали из стен и занимали место, убрали, а которые просто в стенах - остались как есть, только убраны наружные дымоходы.

В настоящее время имеется очень много конструкций кирпичных печей как отопительных, так и отопительно-варочных. Особенное внимание заслуживают печи Кузнецова, так называемые колпаковые печи. Они имеют ряд полезных свойств, таких как сохранение тепла при открытой задвижке, полное дожигание печных газов, высокий кпд. Вообще, печная наука - очень сложная вещь, но в наше время ею почему-то у нас в стране не занимаются, хотя именно у нас при морозных зимах хорошая печь имеет немаловажное значение.

Один из моих друзей, который сейчас достраивает свой дом, пошел по более современному пути в деле печного отопления. Он купил и поставил газогенераторную печь длительного горения "Бренеран" с варочной плитой. С обратной стороны поставил покупной большой красивый камин со стеклянной дверцей, а между ними построил дымоход из красного кирпича. Получилось основательное красивое сооружение. Нынешней зимой эта конструкция проходит всестороннюю обкатку в условиях нашей зимы. Мороз держится две недели уже не меньше 25 градусов, пока нареканий нет. Помещение прогревается довольно быстро и печь держит тепло в режиме длительного горения не менее 6 часов.

Несмотря на появление в загородных домах или дачах различного отопительного оборудования, деревенская кирпичная печь не потеряла своей актуальности и сегодня. Всем известно, что она не только мягко и нежно одаривает своим теплом, но и позволяет приготовить полезную вкусную пищу. Однако при постоянной или временной эксплуатации печи, время от времени ей может потребоваться ремонт.

Разные виды печного ремонта

Кирпичная печь при должном уходе, правильной эксплуатации и своевременной замене износившихся деталей может исправно служить десятилетиями.

Но в любом случае из-за больших перепадов температур и механических воздействий рано или поздно ей может понадобиться ремонт, который следует начинать с тщательного осмотра.

Осматриваются отдельные составляющие элементы печи и ее внешний вид в целом. Особое внимание обращается на появившиеся трещинки на ее корпусе, состояние швов, на дымоходный канал и др. В результате осмотра выявляются все дефекты и повреждения печи. Перед началом ремонта печь освобождается от сажи и пепла, корпус моется и очищается от остатков старой глины.

В зависимости от степени дефектов и повреждений, ремонт кирпичной печи на даче подразделяется на: текущий (незначительный), средний и капитальный.

Текущий ремонт является своеобразной защитой печки от более сложных повреждений и сводится к проведению различных профилактических мероприятий, устранению незначительных дефектов, появившихся в процессе ее эксплуатации. К такому ремонту можно отнести: периодическую побелку печи, устранение мелких трещин на ее корпусе, заделку швов, замену ослабленных дверок и пр. Данные работы просты и не требуют для своего выполнения специальных знаний и много времени.

Средний ремонт представляет собой выполнение комплекса работ, требующих более пристального внимания, чем при текущем ремонте. Игнорирование таких неполадок печи может привести в дальнейшем к серьезным последствиям. Примерами неисправностей печи на даче, требующим средний ремонт, являются: повреждение дымохода, футеровки топливника, кирпичной кладки и др.

Капитальный ремонт печи требует специальных знаний, умений, вложений и достаточного времени. При больших разрушениях печи, бывает нецелесообразно ее ремонтировать, а гораздо проще сложить иную – новую. К работам, осуществляющим капитальный ремонт печи, можно отнести – полную замену дымохода, переделка топливника, конвективной системы и многое другое. Чаще всего для выполнения капитального ремонта деревенской печки приглашается мастер-печник.

Текущий ремонт печи: избавление от трещин на корпусе

Текущий ремонт кирпичной печи включает в себя периодические работы по ее функционированию. К наиболее часто встречающимся неисправностям печи такого рода можно отнести:

- появление небольших трещин и щелей на корпусе печи;

- расшатавшаяся дверь топки;

- сгоревшие колосники и др.

Для ликвидации трещин и щелей на корпусе кирпичной печки нужно подготовить:

- огнеупорную смесь для замазки трещин – шамотный мертель;

- термостойкий клей;

- воду;

- емкость для замешивания раствора;

- шпатель;

- широкую кисть;

- тряпку.

Начинать работу нужно с приготовления раствора для замазки трещин и небольших щелей. Для этого готовую смесь шамотного мертеля следует развести с водой до густоты сметаны в пропорции, указанной на упаковке, хорошо перемешать.

Трещины и небольшие щели на корпусе печи тщательно очищаются от грязи, пыли, старого раствора, промываются водой, используя при этом тряпку, и немного просушиваются. Большие щели и швы, после удаления старого раствора, грунтуются термостойким клеем, разбавленным наполовину водой. После этого при помощи шпателя свежеприготовленным раствором заполняются все щели, трещины, швы на корпусе печи, впоследствии разравниваются широкой кистью, смоченной в воде, или шпателем. Излишки раствора убираются сразу же шпателем или, когда немного подсохнут, влажной тряпкой. Через некоторое время для просушки следует затопить печь.

Текущий ремонт печи: топочной дверцы печи и колосниковой решетки

Температурные трещины повышают теплопотери печи, поэтому их необходимо заделывать сразу после появления.

Очень часто возникает необходимость в замене топочной дверцы печи. Для этого подготавливаются необходимые материалы и инструменты:

- новая топочная дверца с рамкой;

- несколько штук новых термостойких кирпичей (при необходимости);

- огнеупорный кладочный раствор;

- шамотный мертель для замазки трещин;

- вода;

- емкость для разведения раствора;

- шпатель;

- асбестовый шнур.

Чтобы заменить топочную дверцу печи либо заново установить расшатавшуюся дверцу, необходимо аккуратно разобрать в месте установки несколько кирпичей. При необходимости в этот момент может производится замена старых, прогоревших кирпичей на новые. Старые, но хорошие кирпичи полностью очищаются от раствора, обильно смачиваются водой. На нужное место устанавливается рамка дверцы, причем таким образом, чтобы ее лапки попали на укладочные швы, которые потом заполняются кладочным раствором. Выкладывается на прежнее место кирпич, используя при этом шпатель и кладочный раствор. Между рамкой топочной дверцы и кирпичной кладкой следует оставить небольшой зазор, в которой по периметру рамки вставляется асбестовый шнур и закрепляется кладочным раствором. После всего шпателем и раствором шамотного мертеля убираются появившиеся трещинки на печном корпусе, и производится затирка.

Еще одной часто встречающейся проблемой, для исправления которой требуется текущий ремонт, является замена сгоревшей колосниковой решетки. Для этого необходимо произвести демонтаж старой решетки и на ее место установить новую. Для работы потребуются:

- новая колосниковая решетка;

- песок.

Поврежденная колосниковая решетка аккуратно снимается, тщательным образом очищается место ее установки от золы и гари. Теперь на него устанавливается новая решетка так, чтобы по всему периметру оставался зазор в 5 (мм) для учета расширительных свойств металла при нагревании, который засыпается песком.

Средний ремонт деревенской печи

По мере вычищения сажи из дымохода ручку жесткой щетки удлиняют для продолжения работы на следующем уровне.

Средний ремонт кирпичной печи включает в себя ликвидацию существенных неполадок, которые могут привести уже к серьезным последствиям. К ним можно отнести:

- восстановление дымовых труб;

- смену футеровки топливника и др.

Дымовая труба у печи должна содержаться в идеальном состоянии. Для этого перед началом отопительного сезона следует проводить ее профилактический осмотр. Обычно встречаются 2 наиболее распространенные проблемы с дымовым каналом:

- закупорка кирпичом;

- засорение сажей.

Выжечь сажу, тем самым прочистить канал, можно следующим образом: растопить печь до высоких температур, используя при этом осиновые дрова, обладающие очищающими свойствами. Для большего эффекта можно в огонь насыпать 3-4 столовые ложки обычной соли. После проведения таких мероприятий проблема засорения дымохода сажей будет ликвидирована.

Бывает, что функционирование печи затруднено из-за случайно попавшего в дымоход кирпича. Для его извлечения следует определить место его нахождения. Почти всегда деревенская печь имеет специальные выбивные кирпичи, выступающие на несколько миллиметров за основу кладки. Они предназначены для того, чтобы в случае ремонта можно легко проникнуть внутрь печки, не разбирая основной ее кладки, и произвести необходимые работы. Обнаруженный в дымоходе кирпич удаляется через отверстие, где находился ближайший выбивной кирпич, который потом очищается и устанавливается обратно на кладочный раствор.

Если повреждена часть дымохода и стала пожароопасной и непригодной в использовании, тогда нужно ее менять, т.е. удалить весь поврежденный кирпич и выложить новый. Для этого потребуется:

- огнеупорный кирпич в нужном количестве;

- кладочный цементный или смешанный раствор;

- шпатель;

- вода;

- тряпки.

Аккуратно послойно снимается старый, поврежденный кирпич. С оставшегося хорошего кирпича убирается старый раствор. Место кладки следует хорошо промочить водой и, используя кладочный цементный раствор и шпатель, выложить недостающую часть дымохода. Особое внимание при этом нужно обратить на перевязку швов.

Если деревенская печь часто топилась не дровами, а углем, или при ее выкладке в месте футеровки применялся не жаропрочный, а обычный кирпич, то с течением времени будет необходима замена неисправной части футеровки топливника. Замена поврежденного кирпича на новый производится по описанному выше способу. Необходимо учитывать, что кирпич (и старый, и новый) должен быть однородным, с одинаковыми коэффициентами теплового расширения.

Капитальный ремонт кирпичной печи

Капитальный ремонт печи включает в себя переделку пришедших в негодность, отдельных частей печи, восстановление ее функциональности в целом и требует определенного мастерства, затраты сил, средств и времени. К ремонту такого рода можно отнести:

- переоборудование топливника с глухим подом;

- полную замена футеровки топливника;

- перекладка дымохода и др.

Часто требуется переоборудование топливника печи, что связано с переходом на другой вид топлива, с заменой старой кладки на новую и т.д. Для переделки топливника с глухим подом на топливник с колосниковой решеткой и поддувалом следует запастись:

- огнеупорным кирпичом;

- молотком;

- кладочным раствором,

- шпателем;

- водой;

- тряпками;

- колосниковой решеткой;

- поддувалом.

Схема обкладки печи кирпичом.

Начинают капитальный ремонт топливника с разборки передней и боковых стенок печи рядом с топочной дверцей. Сначала молотком выбивается внутрь печи замковый (средний) кирпич, расположенный в верхнем ряду над топочной дверцей, остальные кирпичи можно также выбивать по направлению внутрь печки либо извлечь наружу. Обычно для выполнения данного вида работы бывает достаточно разборки 3 рядов передней стенки печи и 1-2 – боковых. Снимается топочная дверца, чтобы впоследствии ее приподнять несколько выше. Следует учесть, что высота дровяного топливника должна быть примерно 50 (см), а угольного – 45 (см).

Теперь следует разобрать кирпичную кладку печного пода. После этого убирается мусор, гарь внутри печки. Далее производится монтаж нового вида топливника в следующем порядке:

- устанавливается поддувало с поддувальной дверкой;

- укладывается колосниковая решетка;

- закрепляется топочная дверка.

Необходимо принять во внимание несколько моментов. У печей, переделанных под уголь, поддувальные и топочные дверцы должны отличаться большой степенью герметичности. Колосниковая решетка под уголь должна быть такого же размера, как и под дрова, но более массивная.

После этого производится установка новой кирпичной кладки с учетом перевязки швов. Чтобы выполнить кладку кирпича по всем правилам, необходимо придерживаться следующих основных моментов.

Прежде всего нужно подобрать и установить кирпич без раствора. После этого данную кладку следует разбирать и уложить на пол. Если будет использоваться старый кирпич, то производится тщательная его очистка от старого раствора, пыли, грязи. Новый кирпич просто хорошо смачивается водой.

Теперь готовится небольшое количество кладочного раствора. Начинается укладка кирпича с установкой рамки дверцы топки, ее обкладка кирпичом. Затем поочередно закладываются все стороны топливника.

Иногда требуется произвести полную смену футеровки. В этом случае разбирается стенка печи на высоту топливника, не касаясь при этом ребер печной кладки. Далее производится очистка топливника от старой футеровки. После этого выкладывается, уже описанным выше способом, новая футеровка, что важно, без перевязки с печной кладкой стен.

Перекладка дымохода заключается в демонтаже непригодной части старой кладки. Затем, придерживаясь тех же размеров, кладут новую кладку из огнеупорного качественного кирпича.

Существуют и другие дефекты и неисправности деревенской печи, требующие ремонта. Важно к ликвидации каждого из них относиться продуманно и ответственно. Деревенская печь, за которой осуществляется систематический уход и периодический ремонт, позволит долгие годы радовать всех своим теплом.

Самые популярные статьи блога за неделю