Русская баня – это те слова, которые звучат, когда упоминается о русских традициях.

О бане, ее устройстве, функциях и полезностях, много говорится в СМИ и интернете, но точного определения, что это такое и для чего это нужно, так до сих пор сформулировать, никто так и не смог.

Наша исконная баня – это национальный феномен, так как одновременно является и постройкой для совершения гигиенических процедур, и исторической традицией, и лечебным средством от большинства болезней.

А все дело в том, что рассматривать русскую баню, нужно с нескольких точек зрения: для чего она была предназначена XVIII-XIX веках и с позиции современного человека. О назначении бани, ее устройстве, и о многом другом мы расскажем в этой публикации.

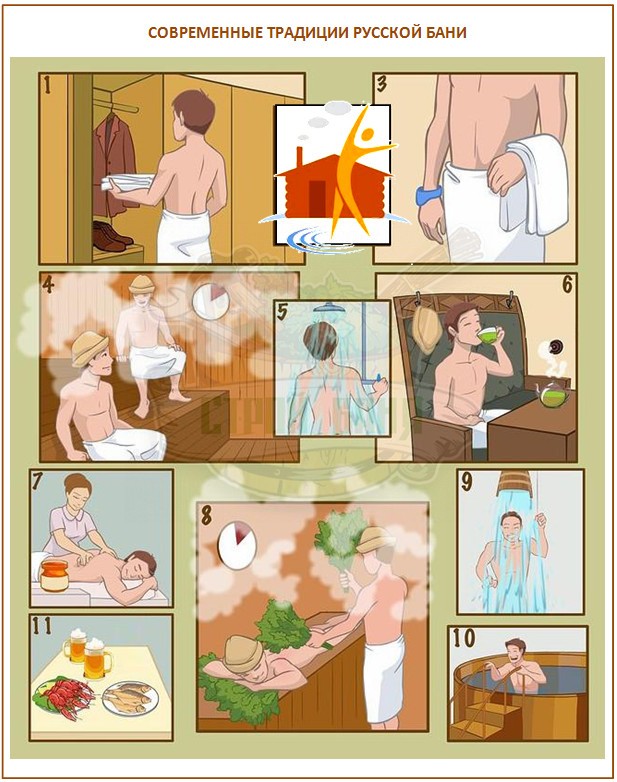

Баня в жизни русского человека того времени выполняла сразу несколько функций: в ней мылись и грелись, принимая банные процедуры человек оздоравливался. Кроме того, баня в жизни человека играла и социальную роль. В ней общались, посещая ее с друзьями, происходил как бы ритуал совместного очищения не только тела, но души.

Бани того времени, как, впрочем, и дома, топились по черному, т.е не имели дымохода.

Огонь нагревал докрасна куполообразный очаг, сложенный из плоских гладких камней, а дым выходил через отверстие в потолке или стене. Раскаленные камни грели помещение и использовались для подогрева воды. Его просто кидали в ушат или бочку с водой. Даже царица Екатерина II Великая, любила погреть ноги, опустив их в горячую воду и поставив на разогретый камень.

Благодаря тому, что бани топились «по-черному», дым, распространяющийся по помещению, выступал в роли дезинфицирующего средства, и именно это оберегало людей от многочисленных эпидемий. Несмотря на это, в правильно сложенной русской бане было всегда чисто, на стенах не было копоти, и даже во время протопки можно было в ней находиться.

Для поддержания температуры, раскаленные камни поливали водой и настоями лекарственных трав, благодаря которым и создавался так называемый «легкий пар». Его польза заключалась в том, что человек медленно прогревался, а после, вслед за устремляющимся вверх паром, поднимался на верхние полки. Вдыхание «легкого пара» с целебными травами создавало эффект ингаляции, а массаж с помощью веника, как говорил В. Гиляровский в произведении «Москва и москвичи» …разгонял кровь и выводил хворь.

Знатный люд, также посещал баню, только ее чаще всего топили «по белому». Отличие было лишь в том, что печь-каменка, в таких банях, как правило, была кирпичной и имела дымоход. Но знатоки утверждают, что, ни кирпич, никакой другой материал, кроме раскаленного огнем камня не способен создать правильный микроклимат и тот самый «легкий пар», за который так славиться русская баня.

Важно! «Легким паром» считается температура воздуха в помещении в пределах 55С°-70С° и влажностью 40-60%. Все, что не вписывается в рамки такого микроклимата, называется «тяжелым паром».

Устройство классической парной

Баня два века назад и современная парная, делались приблизительно одинаково. Единственной разницей между ними являются отделочные материалы и наличие в современной парной дымохода, так как сейчас найдется не так много любителей истопить баньку по «черному».

Строительство бани начинается с тщательного выбора места. Классическая русская баня - это небольшая избушка на краю озера или реки, сложенная из бревен хвойных пород. Она состоит из двух помещений: предбанника и самого парильного отделения, которое по совместительству являлось и моечным отделением.

В предбаннике устанавливается лавка и вешалка для одежды, так как предбанник играет роль раздевалки и комнаты отдыха.

Предбанник отделяется от парной деревянной перегородкой с плотно подогнанной дверью. Около печи, как правило, размещается небольшое окно, которое служит не только источником света, но и вентиляционным отверстием. Третью часть парилки классической русской бани занимает дровяная печь, возле которой размещают кадку с запасом воды. В парилке обязательны полки, на которых и собственно происходит процесс принятия банных процедур.

Современная баня, сильно отличаются от своих предшественниц, но в основном наличием некоторых «излишеств», таких как:

- Бассейн, который в современной бане играет роль водоема.

- Техническое помещение, которое частенько делают при строительстве для хранения запаса дров, инвентаря, веников и т.д.

- Комнаты отдыха, душевые комнаты и другие элементы «барской жизни».

Сауна – современный вариант русской парной?

К сожалению, во второй половине XX века, слова русская баня и сауна стали восприниматься многими как слова-синонимы. Все дело в том, что в 60 годы прошлого столетия, в Финляндии был создан коммерческий проект бани, которая была компактной и электрической. Простота установки и малые габариты электрической печи сделали ее мегапопулярной. К слову, такие сауны можно было устанавливать не только в частных домах, но и в квартирах.

Такие суховоздушные сауны стали устанавливаться владельцами отелей и …. идти на экспорт! Хотя сами финны считают электрические сауны продуктом для небогатых людей. И уж конечно, они ничего общего с русской баней не имеют. А все дело – вот в чем.

Изначально изолировать электрические ТЭНы еще не умели, поэтому поливая их водой можно было получить довольно ощутимый удар током. Но так как, производители электрических печей для саун должны были искать новые рынки сбыта своей продукции, то была придумана легенда о животворящей силе сухого пара, который и паром-то назвать нельзя. Именно поэтому лить воду на камни в новомодных саунах второй половины прошлого века категорически воспрещалось.

А если нет пара, то какая это русская баня?

Баня, в которой температура воздуха достигает 120С°, а влажность не более 10% не ассоциируется с «легким паром», которым так славиться наша родная парная. Если при такой жаре плеснуть воду на камни, то получается жгучий густой туман, который жжет руки, кожу и легкие. А ведь раньше, финская и русская парилки, были сестрами-близнецами, которые развивались параллельными направлениями и были похожи одна на другую как две капли воды.

Как следует топить классическую русскую парную

Как мы уже писали ранее, есть два варианта протопки парной:

- По-белому. Дровяная печь имеет дымоход, поэтому копоть и дым в помещение парилки не поступают. Печь греет помещение и воду, для купания.

- По-черному. В помещении парилки разжигается дровяная печь-каменка. После того как печь разгорелась, дымоход перекрывают, а двери в парилке, наоборот, приоткрывают. В процессе протопки бани, в парной находиться никто не должен. После того, как камни станут красного цвета, дожидаются, когда огонь полностью прогорит, выгребают из печи жар, открывают двери и окна для проветривания. Одновременно с этим моют лавки и полки от осевшей сажи.

Поливая раскаленные камни водой, получается тот самый «легкий пар». Находясь в бане при таком микроклимате, происходит медленный прогрев организма, с потом выходят вредные вещества, кожа начинает «дышать», усиливается кровообращение и обогащение организма кислородом. Процесс парения в русской бане длительный, не менее 4-5 часов.

На сегодняшний день существует масса моющих средств, а раньше, волосы и тело мыли раствором щелока, который варили из древесной золы. В качестве мочалок использовали мочала, изготовленные из коры липы.

Все это создавало оздоровительный эффект и именно тот дух русской бани, который так ценится любителями и профессионалами банного искусства всего мира.

И если вы хотите ощутить эту непередаваемую атмосферу, этот потрясающий эффект после принятия банных процедур, то послушайте советы «бывалых» и постройте на своей даче или загородном участке настоящую русскую баню. К слову, на Руси, особенно в северной ее части, строительство дома всегда начинали с возведения бани.

Русскую баню в прошлые столетия видно было издалека: дым валил из всех щелей (дымохода-то не было). И по субботам, по окончанию всех недельных работ, жизнь кипела по всей Руси: заготавливались веники, кололись дрова и проводились праздничные и обыденные обряды. Это были бани по-черному, а вот сегодня в приоритете так называемые парные по-белому, где уже есть и дымоход, и вентиляция, и те же национальные особенности русской бани – парной.

И если вы – истинный ценитель настоящей бани, тогда сделайте все, чтобы ее микроклимат был максимально близок к тому, что был в деревенских баньках веками: легкий, оздоравливающий и безопасный. А разобраться с этим помогут некоторые верования и традиции, которые тесно переплелись с национальной историей русской парной.

Итак, кратко о русской бане:

А все секреты настоящей национальной парной расскажет банных дел мастер:

Русский дух настоящей парной

О национальных особенностях русской бани написано немало книг и снято кино, из которых сегодня интересно узнавать, какие были банные традиции в том или ином регионе. Причем все эти обычаи, верования и суеверия связаны исключительно с парной. И никакая другая хозяйственная постройка не имеет даже приблизительно такого числа народного фольклора.

Больше того, русичи верили, что баню охраняет особый дух – банник. Вот почему поздно вечером в бане уже никто не мылся (принято было «засветло») – не только потому, что раньше не было электричества, а свечи в усохшей с годами парной способны привести к пожару. Просто считалось, что в это время уже моется банник с нечистыми. Существовала и женская особь этого беса – банниха. Из-за нее никто в бане не парился в одиночку – иначе сдерут кожу и загонят в щели на полу. Удобно и безопасно: когда парятся два человека, один другому не даст угореть и окажет первую помощь, если тот почувствует себя плохо.

А самое главное – на четвертый пар мыться нельзя было, этот пар – банника. И в этом веровании, и в запрете на одиночные процедуры есть свой смысл – чтобы не угореть случайно.

Ощущения после банных процедур имели значение всегда: еще наши предки любили говорить, что в бане помыться – что заново родиться. В свое время (и отчасти сегодня) посещение парной было целым культом, куда вкладывалась душа.

Бане всегда отводилась особая роль: в ней рождались дети и доживали последние дни больные, здесь свершались поминальные обряды, были даже традиции, связанные с отъездом кого-то из родственников. Даже девичник перед свадьбой проводился именно здесь, среди веников и полок, а не в ночном столичном клубе.

Баня считалась стерильнейшим местом. А все потому, что топилась она тогда по-черному: сначала хорошо разогревался огонь под камнями, затем на них подавалась вода и все оказывалось в дыму. Баню открывали и хорошо проветривали, после чего в нее заходили люди и с удовольствием парились в жарком, но свежем помещении, без намека на углекислый газ или сажу. Да, стены темнели, но скорее от дыма, а тело человека оставалось чистым.

Те, кто сегодня попробовал париться в настоящей бане по-черному (а не ее нелепом подобии), то уже всерьез не воспринимает процедуры по-белому. А все потому, что микроклимат у этих банек разный:

Следует также разделять такие понятия, как относительная и абсолютная влажность воздуха. Абсолютна, т.е. реальная, зависит от температуры: чем та выше, тем выше давление водяных паров. И при относительной влажности 60% получается нормальная русская баня. Но, если баньку вы уже построили по-белому, тогда сделайте все, чтобы микролимат в ней был целебный, здоровый и безопасный.

Правильная температура и влажность

Что касается того, насколько сильно жарить печь и лить воду в русской бани, зависит только от индивидуальных ощущений. У людей со слабым здоровьем и низким болевым порогом ожог способен возникнуть и от воды с температурой 60°С, а здоровая мужская компания запросто и камни раскалит добела, и в проруби потом поплавает.

Например, финские исследователи еще несколько десятилетий тому доказали, что самый комфортный температурный диапазон бани – в пределах 40-65°С, а относительная влажность – 40-60%. Что как раз и касается русской парной!

Хотя некоторые русские любители считают баню не баней, если температура в ней меньше 100°С. Такой вот экстрим, который опасен для жизни и нередко заканчивается онкологическими заболеваниями. Здесь просто необходимо включить логику: если бы на самом деле такая баня была полезной и приятной – она бы практиковалась еще тысячелетия назад. А потому правильный микроклимат русской бани должен быть таким:

С легким паром! И это не просто пожелание…

Казалось бы, как пар вообще может быть легким? Разве при одной и той же влажности и температуре воздуха он не одинаков? Вовсе нет. Превращаясь в пар, вода как бы разбивается на много мелких капель, которые настолько легки, что поднимаются вверх.

И вот от того, насколько эти капли микроскопичны, и зависит легкость пара. Тяжелый пар неприятен и неполезен, тогда как легкий воспринимается любым организмом охотно – только достичь его сложнее. И все дело обычно только в самой печи.

Кирпичная печь с камнями по технологии русской парной топится так:

- Температуру доводим до 700°С. В таких условиях выгорает даже сажа.

- Аккуратно подаем воду.

- Хорошо проветриваем.

- Принимаем процедуры.

Пар при такой классической технологии получается легким, приятным, абсолютно прозрачным. Вот только каждый год такой печи придется делать ремонт, менять рассыпавшиеся камни и есть риск попросту сжечь парную по неопытности. Но для умелых мастеров все просто, хотя и долго. Вот почему издавна к большим баням всегда был приставлен истопник.

В современных же банных печах камни отделены от очага металлом. Максимально накалить в них камни у вас получится только до 400°С, при этом постоянно поддерживая огонь. Вот только пар вы уже легким не назовете – какой уж есть. Зато такая технология более безопасна в плане пожара, экономна, быстра и все обходится без дополнительных проветриваний и дыма.

Последним шагом к современности стали печи с готовым парогенератором. Но тепловое излучение от современных электрических каменок и клубни от парогенераторов многие любители бани считают таким же приятным, как пар от электрического чайника. А ведь должно быть так:

Поэтому для достижения микроклимата настоящей русской бани придется отказаться от открытой каменки и таковой, где камни находятся в контакте с огнем (все испортят зола и сажа). Нет никакого смысла стремиться к быстрому нагреву камней, поверьте. Поэтому, если в процессе у вас постоянно пересыхает веник – это ненормально. Также не нужны в русской парной и мокрые простыни.

Вторая ошибка современных русских бань – это стремление парящихся еще на стадии строительства максимально удержать тепло. Ведь топить – дорого, современные печи – дорогие. Зачем греть улицу? А потому стены активно застилаются фольгой, забиваются утеплителями и заклеиваются самыми разными герметиками. В итоге – самый настоящий термос. И бильярдные столы вместо самовара:

Запах дерева и естественная вентиляция

Издавна парные на Руси строились исключительно из натурального дерева. И немудрено, ведь этот материал «дышит», обладает разными целебными свойствами в зависимости от вида древесины, создает особую «банную» атмосферу. Все это было так важно, что сами бревна ничем не обрабатывались. И пусть, что баньки сильно усыхали уже через 5 лет и щедро горели. Просто строилась новая баня – и все.

Сегодня же строительство бани из сруба – удовольствие не из дешевых. А потому бревна в обязательном порядке обрабатываются специальной биозащитой, чтобы потом их не съел какой-нибудь жук, огнезащитой, чтобы избежать в будущем пожара, и даже межвенцовые щели запениваются очередным модным герметиком – паклю ведь птица вытащит.

В итоге мы получаем уже далеко не «дышащие стены», а, напротив, химически обработанные. Париться в такой бане для здоровья уже не так и полезно, и совсем не по традициям.

А потому умелые банщики выходят из положения так: оббивают стены парилки натуральной вагонкой, горбылем или блок-хаусом, где древесина использована массивная и пористая. А вентиляцию обустраивают дополнительную – без нее уже никак. В принципе, при старании «старорусской банной атмосферы» уже реальнее достичь.

Конечно, все индивидуально: кто-то не отличит обычный блок-хаус на каркасных стенах, а кто-то начнет в нем буквально задыхаться. А потому истинные ценители бани стараются строить свои парные из настоящего массива бруса, постоянно споря со своими единомышленниками о пользе естественной вентиляции.

Целебный веник - только в русской бане!

Запаривание веника – еще одна ценная банная традиция, которая сохранилась до наших дней. Причем веник используется только в русской бане – в любой другой, особенно саунах, он быстро пересыхает и становится непригодным.

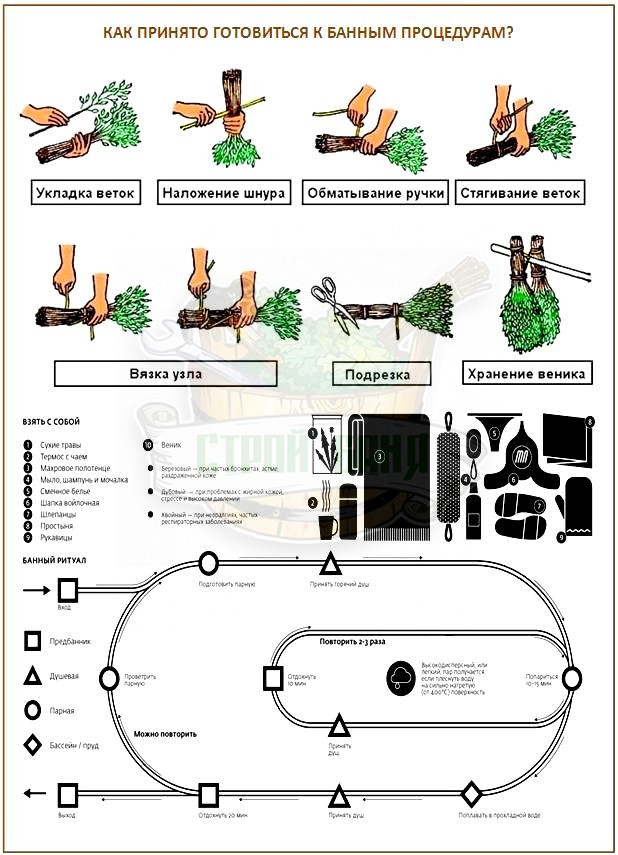

А ведь заготовить, связать и запарить веник – то еще искусство. Только опытные банщики знают, где и когда нужно срезать ветви, как их хранить, как использовать в бане и сколько раз ими парить.

Важно, например, чтобы листья были мягкими, бархатистыми, не царапали кожу. И банным веником не бьют, как думают многие, а легко похлопывают по всему телу. Так уходят токсины, оздоравливается кожа, а запах запаренных листьев дополнительно целебно влияет на легкие человека.

И современные бамбуковые палочки, которыми стало модно постукивать отдыхающих в саунах – это совсем другое направление, не имеющее ничего общего с настоящими русскими традициями.

Сегодня также стало модно использовать самые разные ароматические масла для бани. Казалось бы, почему бы не сочетать приятное с полезным, и не оздоровиться дополнительно?

Дело в том, что любые эфирные масла, как бы правильно вы их не применяли, содержат в себе и вредные вещества – растворители. А потому подобное «лечение» должно быть только в гомеопатических дозах, лишь время от времени. А еще лучше вернуться к многовековой русской традиции – применять разные веники и дышать мокрой древесиной на стенах целебных пород. Плюс заваривать травяные отвары, которыми моют волосы и ополаскиваются, и получаться нужный эффект от конкретного вида камней. У всего перечисленного – масса полезнейших свойств!

Кроме того, у запаренного веника и трав – неповторимый аромат. Именно им и мокрой древесиной пахнет настоящая русская баня.

Из парилки – в сугроб?

Еще одна национальная традиция только русской бани – из горячей парилки прыгать прямо в сугроб, ледяную воду или на худой конец хотя бы обтираться снегом.

Иностранные любители сауны едва ли не в обмороки падают, завидев такой экстремизм. Но на самом деле подобный массаж резкой сменой температур оказывает достаточно благотворное влияние на кровеносную систему человека: сосуды приходят в тонус, нормализуется обмен веществ и значительно повышается сопротивляемость организма к простудным заболеваниям. А самое главное – после таких экстремальных процедур поднимается настроение и появляются дополнительные силы.

Вот почему русская баня, как и много лет назад, не просто традиция или гигиенический акт:

Правда, сегодня в общественных городских банях предпочитают «шуметь» по-тихому:

А вот в частных, собственноручно построенных парных все иначе:

Забытое мастерство: здоровый микроклимат

Настоящая русская баня всегда была хороша тем, что «дышала». И после всех банных процедур из нее легко уходил и лишний жар, и лишняя влага. А сегодня, когда из парных ввиду экономии приходится делать «термосы», проблема здоровья отдыхающих стоит остро. Приходится даже задействовать дополнительные меры, хотя с банями по-черному дела обстояли иначе:

Так, если баню не просушивать как следует (и регулярно), то уже через год в самых незаметных уголках появится плесень и начнутся процессы гниения. Плохо все это не только потому, что так разрушается сама баня, но и потому, что все это выделяет в воздух колоссальное количество микротоксинов.

К сожалению, бороться со всей этой напастью почти невозможно: если уже пошло заражение грибками – пиши пропало. А потому еще на этапе закладки фундамента бани крайне важно продумать будущую вентиляцию всех внутренних помещений и материалов обшивки, и никогда не допустить подобной проблемы.

Второй шаг – хорошо и до конца проветривать баню после процедур. А для этого нужна качественная печь. Ведь заражение грибками и их распространение невозможно, если влажность всех деревянных элементов бани менее 19%.

Главный секрет – никакой поспешности!

Итак, вот главные пункты создания в бане настоящей атмосферы русской парной:

- Закрытая качественная каменка, с достаточным количеством камней.

- Приятное, а не жесткое, инфракрасное излучение.

- Регулируемая конвекция.

- Правильно организованная вентиляция.

- Стабильность температурно-влажностного режима.

О последнем пункте отметим вот что. Издавна русский народ любил делать все последовательно, с душой, по принципу: сделал дело – гуляй смело. А потому было принято долго доводить до кипения самовар – зато потом наслаждаться мягкой сладкой водицей с плюшками, пахать три сезона – зато потом устраивать праздники и народные гулянья всю зиму, с раннего утра топить баню – и наслаждаться весь вечер качественными процедурами.

В очень древние времена бани топились «по-чёрному », т. е. дымоход в них отсутствовал. В более поздние времена бани «по-чёрному » заменились на бани с печью-каменкой, на так называемые бани «по-белому ». Если источником тепла в бане «по-чёрному » был очаг, располагавшийся непосредственно в парилке, а пар получали, поливая водой раскалённые камни очага, то в бане «по-белому » источником тепла была печь-каменка, которая загружалась дровами из другого помещения и имела дымоход. В парное отделение выходила только нагревающая поверхность печки, на которую для лучшей теплоотдачи и парообразования наваливали груду камней-булыжников (отсюда и название — печь-каменка). Поливая раскалённые камни водой, получали пар. Дым, копоть, угарный газ, зола не попадали в парильное отделение. Бани «по-чёрному » постепенно вытеснились более усовершенствованными банями с печью-каменкой, хотя в некоторых районах «по-чёрному » парились до конца XIX века. Некоторые зажиточные крестьяне ставили по две бани: одну, топившуюся «по-чёрному », вдали от жилья, другую — «белую » — во дворе .

Без бани никуда

На Руси издревле без бани не обходилось ни одно торжество. Накануне свадьбы, после «утренника », невеста приглашала подруг пойти с ней в «жарку банюшку », которая уже была натоплена. Жених с дружками также парились в бане перед свадьбой. В баню шли молодожёны и на следующий день после свадьбы — такой был обряд. В дальнейшей совместной жизни с целью того, чтобы не было в браке дисгармонии, супруги перед тем, как лечь вместе в постель, были обязаны попариться в бане.

В обычае у русского народа было попотчевать гостей не только обильным угощением, но и хорошей парной «банькой ». Профессор П. И. Страхов отмечает, что русские цари, встречая иноземных послов и гостей, вначале приглашали их в баню.

В докторской диссертации В. В. Годлевского показано, что парная баня является для народа незаменимым гигиеническим средством для поддержания чистоты тела, а при ряде болезней «баней можно достигнуть лучших результатов, чем иными терапевтическими средствами » .

Закаливание путём попеременного применения горячей воды и пара, холодной воды и даже снега, своеобразный массаж с применением веника, лечения ряда заболеваний в бане, в частности, путём усиленного потения — эти и многие другие особенности русской бани характеризуют её как сильнейшее средство физиологического воздействия на человеческий организм. Для усиления потоотделения на Руси издавна использовался следующий приём: в парной тело натирали одним из следующих веществ — солью, пивом, молоком, мёдом, тёртой редькой, дёгтем, скипидаром, перцем и т. п.

Можно сказать, что на Руси бани служили прототипом современной перевязочной и родильной, где соблюдались антисептические мероприятия. В бане проводили своё лечение «чепучинные лекаря », специалисты по подагре и отложениям солей, балии «пользовали » раны, переломы костей, кожные и венерические болезни, лечили разные гинекологические заболевания, в том числе и женское бесплодие путём «вправления пупка », в бане же принимались роды и вели у женщин послеродовой период .

Не любишь баню, значит, не русский

О любви русского народа к парной бане свидетельствуют многие исторические факты, литературные произведения и труды учёных. Известный русский историк, знаток жизни русского народа в XVI-XVII веках Н. И. Костомаров пишет: «Русские вообще ходили в баню очень часто; она была первой потребностью в домашней жизни, как для чистоплотности, так и для какого-то наслаждения » . По его словам, почти в каждом зажиточном доме была своя баня — мыльня, а для простого народа и для приезжих в городах существовали общественные или как их тогда называли, «царские » мыльни, где за вход платили деньги, которые составляли одну из ветвей доходов царского двора. Это были одноэтажные постройки, обычно на берегу реки, отапливались они дровами и имели три помещения: раздевальное, мыльное и парное. В холодное время года мыльни топились один-два раза в неделю. В летнюю жару, во избежание пожаров, бани запрещалось топить. Были исключения лишь «для больных и родильниц по воле воевод… » Однако, отмечает Н. И. Костомаров, — «Баня для русского человека была такой необходимостью, что по поводу запрещения топить их жители грозили правительству разбрестись врозь из своих домов » . Приверженность к бане была, можно сказать, характерной национальной чертой русского человека. Примечательный факт привёл в своих исторических исследованиях знаменитый русский историк и писатель Н. М. Карамзин , автор капитального труда «История государства Российского» : «Дмитрий Самозванец никогда не ходил в баню: жители Московские заключили из того, что он не Русский! »

Некоторое представление о банных обычаях и нравах тех времён можно получить из исторических очерков Н. И. Костомарова : «Обыкновенно ходили в мыльню после обеда, не страшась от этого вредных последствий. Жар был нестерпимый. На скамьях и полках постилалось сено, которое накрывалось полотном. Русский ложился на него и призывал себя бить до усталости, потом выбегал на воздух и бросался летом в озеро или реку, подле которых обыкновенно строились мыльни, а зимой катался по снегу или обливался холодной водою на морозе. Всегда, кто ходил в мыльню, тот и парился: это было всеобщим обычаем. В общественных мыльнях было два отделения, мужское и женское; они отделялись одно от другого перегородками, но вход и в то, и в другое был один; и мужчин, и женщин, входя и выходя в одну дверь, встречались друг с другом нагишом, закрывались вениками и без особенного замешательства разговаривали между собою, а иногда разом выбегали из мыльни и вместе катались по снегу ».

«В более отдалённую старину, — продолжает историк, — было в обычае и мужчинам и женщинам мыться в одной мыльне, и даже чернецы и черницы (монахи и монахини — авт.) мылись и парились вместе » . Необходимо заметить, что в XVIII столетии вышел Устав, где строго запрещалось «мужскому полу старее семи лет входить в торговую баню женского пола и женскому полу — в торговую баню мужского пола, когда в оных другой пол парится ». Владельцы бань поступили просто — печь была перенесена на середину строения бани, а само строение разгородили надвое, сделав два выхода. Можно дополнить картину, написанную Н. И. Костомаровым, следующим малым штрихом, чтобы проникнуться атмосферой того времени: в день, когда топилась баня, банщик ходил по улицам и зазывал народ: «В баню! В баню! »

Собиратель русских обычаев и обрядов М. Забелин пишет: «Обычай мыться, по многим случаям доставлял удовольствие и наслаждение, да иначе и быть не могло по многим предрассудкам, а также и по многим домашним суевериям, тесно связанным с религиозными правилами » .

Чужестранцы, посещавшие Россию, с неизменным удивлением и, как правило, с уважением отмечали русский обычай много и часто мыться и париться в бане, повторяя, что у себя на родине ничего подобного не видели.

![]()

Немецкий учёный и путешественник Адам Олеарий (1603-1671), секретарь Шлезвиг-Гольштейнского посольства в России в 30-х годах XVII столетия, в своём труде «Описание Московии» сообщает, что в России нет ни одного города, ни одной деревни, в которых бы не было парных бань, общественных или частных. Он пишет, что «…если русский человек чувствует себя больным, он выпивает хорошую чарку вина, всыпав предварительно в неё заряд ружейного пороха или смешивая напиток с толчёным чесноком, и немедленно затем идёт в баню, где в нестерпимой жаре потеет часа два-три ». Учёный делает вывод: «Такая энергичная терапия не лишена была некоторого практического смысла » .

Побывав в одной из бань Астрахани, Адам Олеарий так описал свои впечатления: «Русские могут выносить чрезвычайный жар и в бане, ложась на полках, велят себя бить и тереть своё тело разгорячёнными берёзовыми вениками, чего я никак не мог выносить, затем, когда от такого жару они сделаются все красные и изнемогут до того, что уже не в состоянии оставаться в бане, они выбегают из неё голые, как мужчины, так и женщины, и обливаются холодной водой, а зимой, выскочив из бани, валяются в снегу, трут им тело, будто мылом, и потом, остывши таким образом, снова входят в жаркую баню ». «Такая перемена противоположных деятелей благоприятствует их здоровью » — делает вывод учёный .

И хлещу я берёзовым веничком…

В записках Айрамана , который пешком прошёл от Кенигсберга до Нарвы, говорится: «О банях московитов или их привычках мытья я тоже хочу вкратце вспомнить, потому, что у нас это неизвестно… Но они не пользуются, как мы, скребком для чистки нечистоты с тела, а у них есть так называемый веник… В общем, ни в одной почти стране не найдешь, чтоб так ценили мытье, как в этой Москве. Женщины находят в этом высшее своё удовольствие… »

Один из иностранных путешественников по России в своём дневнике от 13 ноября 1709 года, опубликованном в сборнике «Русский быт по воспоминаниям современников XVIII века», отмечал: «…за городом мне случилось видеть, как русские пользуются своими банями. Несмотря на сильный мороз, они выбегали из бани на двор совершенно голые, красные, как варёные раки, и прыгали в протекавшую поблизости реку. Затем, прохладившись вдоволь, вбегали обратно в баню, но прежде чем одеться, выскакивали ещё и долго, играя, бегали нагишом по морозу и ветру. В баню русские приносят берёзовые веники в листьях и скребут и царапают себе тело, чтобы в него лучше проникала теплота и шире отворялись бы поры ».

Камер-юнкер Берхольц , находившийся некоторое время при дворе Петра I, записал в своём дневнике, что побывал в русской бане: «Нашёл, что она очень полезна и положил себе наперёд почаще прибегать к ней ». Далее Берхольц рассказывает, что русские люди умеют дать воде, которую льют на раскалённые печные камни, ту степень теплоты, какая необходима. Он так описывал свои впечатления: «Вначале спокойно лежишь на полке, устланной соломой, сверху покрытой чистой простынью. Затем начинают парить берёзовыми вениками. Это необыкновенно приятно, потому, что открывает поры и усиливает испарину. После энергично скребут пальцами по всему телу, чтобы отделить от него нечистоту, что также очень приятно. Затем берут мыло и натирают им все тело так, что нигде не остается ни малейшего следа грязи… Окачивают, по желанию, тёплой или холодной водой. Чувствуешь себя как бы вновь рождённым… »

Английский посланник в России граф Карлэйль , вернувшись к себе на родину, так писал о русских банях: «Польза их дознана опытом, можно считать средством и предохранением от болезней » .

Во времена правления Петра I парная баня и само банное дело в государстве Российском получили новый толчок к развитию. Сам большой любитель бани, царь Пётр понимал её лечебно-профилактическое значение, всемерно заботился о строительстве новых «лечительных бань ». Когда в 1703 году был основан Петербург, разрешено было строить бани всем желающим, и не бралось за это никаких пошлин. В одном из Указов, относящихся к 1704 году, речь идёт «о постройке бань в Новгороде и Пскове и об отдаче оных в оброк ».

Было бы неправильным утверждать, что европейцы не были знакомы с русским банным обычаем. Н. И. Костомаров , описывая жизнь Московского государства в XVI-XVII веках, отмечал: «Жившие в Москве немцы заимствовали от русских их мыльни, но придавали им более комфорта » . Но, тем не менее, в результате петровских реформ в области внешней политики, направленных на расширение культурных, научных и экономических связей России со странами Западной Европы, русская парная баня, как один из атрибутов национальной культуры и народных традиций, начала широко распространяться по европейским странам. Особенно усилился этот процесс после разгрома Наполеона I в 1812-1814 годах и вступления русский войск в страны Западной Европы. Бани, подобные русским, стали строить во Франции, Германии, Англии, Швеции, Дании, Голландии и других странах. Даже в Нью-Йорке была построена баня по русскому образу.

В книге «Новый способ лечения» немецкий медик М. Платен писал о том, что в средние века и последующие столетия в Германии свирепствовали болезни из-за несоблюдения простейших гигиенических правил, в то время как в соседней России даже в самой маленькой деревушке всегда имелись парные бани — прекрасное гигиеническое и оздоровительное средство. Далее М. Платен обращает внимание на тот факт, что сначала XIX века русская баня стала распространяться во многих европейских странах, особенно в Германии. «Но мы, немцы, — признаётся медик, — пользуясь русской баней, очень редко вспоминаем, что этим шагом вперёд в культурном развитии обязаны нашему восточному соседу » .

Возрождению обычая париться в бане в европейских странах в известной мере способствовали русские солдаты. Сопровождая Петра I во время его пребывания в Амстердаме и Париже, они привели в изумление голландцев и французов тем, что после парной бани, несмотря на мороз, купались в реке. Об этом поведал журнал «Сын отечества» за 1819 год, опубликовавший рассказ, записанный со слов современника Петра: «В 1718 году, в бытности Петра Великого в Париже, приказал он сделать в одном доме для гренадёр баню на берегу Сены, в коей они после жару купались. Такое необыкновенное для парижан, по мнению их, смерть приключающее действие произвело многолюдное сборище зрителей. Они с удивлением смотрели, как солдаты, выбегая, разгорячённые банным паром, кидались в реку, плавали и ныряли. Королевский гофмейстер Вертон, находящийся в прислугах императора, видя сам сие купание, Петру Великому докладывал (не зная, что то делается по приказу государя), чтобы он солдатам запретил купаться, ибо де все перемрут. Пётр, рассмеявшись, отвечал: «Не опасайтесь, господин Вертон. Солдаты от парижского воздуха несколько ослабели, так закаливают себя русской баней. У нас бывает сие и зимой: привычка — вторая натура ».

Лечебное назначение бани

Баням на Руси всегда придавали лечебный, оздоровительный смысл. В архивах сохранилась запись о том, что 11 мая 1733 года от медицинской канцелярии получено разрешение «завести в Москве лечебную баню ». Хозяина этого заведения обязывали «цену брать излишества, дабы на него жалоб не происходило ». Кроме того, «запрещено держать горячие вина, водки и всякий заповедный напиток ». Другая архивная запись сообщает об открытии 11 ноября 1763 года в Петербурге на Малой Морской лечебной бани «для потения и лечения флюсов и прочих телесных припадков по докторской рекомендации ».

Распространению русских банных традиций способствовали и сами европейцы. Португалец (1699-1783) двадцать лет прослужил медиком при дворе императрицы Елизаветы Петровны. Под конец своего жизненного пути Р. Санчес поселился во Франции и там написал несколько трактатов, имеющих отношение к русским баням. Его первая книга вышла в Париже в 1764 году и называлась «О лечении оспы у русских с добавлением также применявшихся старинных методов». В ней высказывалось мнение, что широкое применение бани в русском быту обусловило не очень сильное распространение оспы в России. Здесь же упоминается о лечении посредством бани венерических заболеваний (глава IX), и болезни, «рак именуемой

» (глава XII), так называемого «детского крикуна

» и т. д. Признавая ошибочным заявление Р. Санчеса о том, что баней можно вылечить оспу, нельзя не отметить его высокую оценку русской парной бани как отличного гигиенического и профилактического средства для предотвращения инфекционных заболеваний и укрепления здоровья.

Распространению русских банных традиций способствовали и сами европейцы. Португалец (1699-1783) двадцать лет прослужил медиком при дворе императрицы Елизаветы Петровны. Под конец своего жизненного пути Р. Санчес поселился во Франции и там написал несколько трактатов, имеющих отношение к русским баням. Его первая книга вышла в Париже в 1764 году и называлась «О лечении оспы у русских с добавлением также применявшихся старинных методов». В ней высказывалось мнение, что широкое применение бани в русском быту обусловило не очень сильное распространение оспы в России. Здесь же упоминается о лечении посредством бани венерических заболеваний (глава IX), и болезни, «рак именуемой

» (глава XII), так называемого «детского крикуна

» и т. д. Признавая ошибочным заявление Р. Санчеса о том, что баней можно вылечить оспу, нельзя не отметить его высокую оценку русской парной бани как отличного гигиенического и профилактического средства для предотвращения инфекционных заболеваний и укрепления здоровья.

Но главный труд Р. Санчеса, как он сам подчёркивал, «уважительное сочинение » о русских банях, был издан в 1774 году, а затем переведён на многие западноевропейские языки. На русском языке книга вышла в Москве в 1779 году. Называлась она в стиле того времени: «О парных российских банях, поелику споспешествуют оне укреплению, сохранению и восстановлению здоровья». В этом весьма обстоятельном трактате Санчес, иностранец, проникшийся большой любовью и уважением к русским традициям и обычаям, не только обстоятельно описал устройство русской парной бани и банные обычаи того времени, но и с удивительной прозорливостью передал основную суть полезного воздействия русской бани как о драгоценнейшем благе, которое может послужить для поддержания «крепости и здравия тела » не только в России, но и за её пределами.

«Искреннее желание моё простирается только до показания превосходства Бань Российских пред бывшими вдревле у Греков и Римлян и пред находящимся ныне во употреблении у Турков, как для сохранения здоровья, так и для излечения многих болезней… » — так определяет Санчес цель своих изысканий. Далее он продолжает: «Когда помышляю о множестве лекарств, из аптеки и из химических лабораторий выходящих, приготавливаемых с толикими иждевениями и привозимых со всех стран света с неописанною трудностью, то коликократно желал я видеть, чтобы половина и три четверти оных всюду великими расходами сооружённых зданий превратилися в Бани Российские для пользы общества » .

По мнению доктора Санчеса, превосходство русской парной бани заключается в самой технологии получения пара. В русской бане пар образуется при помощи печи-каменки, на которой находятся раскалённые камни. Влажность, температура, словом, микроклимат парной регулируется просто — стоит только плеснуть ковш воды на раскалённые камни, как эти параметры резко изменяются. «Сие возобновление паров чинится через всякие пять минут, — сообщает Санчес. Остудить баню и уменьшить её влажность, освежить воздух легко можно путем проветривания парной ».

«… В римских, турецких банях пар идёт оттого, что поливают горячий пол, под которым проходят трубы. Но как они не переменяются свежим воздухом, то легко заключить можно, что эти бани имеют недостатки, каковы в Российских совсем отвращены ». «Новый пар, — делает вывод Санчес, — рождает новый воздух ».

Как врач и учёный, Санчес не мог обойти вниманием физическое воздействие русской бани на организм человека. Вот некоторые строки из его трактата. «Сим образом производимый пар не расслабляет твёрдых частей тела, как пар древних римских и нынешних турецких бань: ибо сей пар в российских банях, будучи оставлен стихийными частицами огня и воздуха и возобновляем по произволению, мягчит и не расслабляет его; он расширяет орудия вдыхания, боевые и другие жилы, оживляет и восстанавливает оные части в то состояние, в коем оне были прежде болезни ».

…Действие бани состоит во изведении тончайших макрот из нашего тела посредством теплового пара… Во врачебной науке нет такого лекарства, которое равнялось бы силою, действительностью и целительностью для укрепления и оживления тела человеческого… Сей толико действительный, столь проникающий и горячий пар прикоснувшись к телу лежащего нагим человека, вдыхающего столь же тёплый воздух, каковым и самое тело его питается, распускает кожу, умножает беспрепятственно обращение жизненных соков, способствует дыханию и делает свободным течение крови в становых и других жилах… Больной начинает тогда потеть и во всех чувствах своих ощущает приятное успокоение, что неприметно преклоняется ко сладчайшему сну, который продолжается полчаса, а иногда и более…

«Чувствующие усталость, имеющие напухлые и тяжёлые глаза, утрудившиеся от сильных подвигов военных, или от земледелия, или от работ на рудокопных заводах и солевых варницах, фабриках лучшим для себя лекарством найдут баню…

» . Петров Б. Д. Очерки истории отечественной медицины. — М.: 1962, с. 143-144.

. Галицкий А. В. Щедрый жар. Очерки о русской бане и ее близких и дальних родичах. — М.: физкультура и спорт, 1986, 96 с.

В зимние холодные дни так не хватает тепла, а хочется по-настоящему прогреться и в этом плане незаменима русская парная баня. Сегодня — четверг, а четверг, как известно, банный день, и , дорогие друзья, приглашает вас в баньку и расскажет вам как, получить от нее максимум пользы и удовольствия.

Во-первых, нужно приготовить и взять с собой веник, потому как веник в бане — господин.

Веник в бане — господин, какой с собой взять?

Обычно я беру с собой в баню березовый веник, вообще береза мое любимое дерево, поэтому я заготавливаю в основном березовые веники на зиму. Но и про дубовые тоже не забываю, потому что такой веник отличается особой прочностью и его хватает на 2- 3 раза похода в баню, при условии, что соблюдены все правила его заготовки и хранения.

В листьях березы содержатся эфирные масла, дубильные вещества, витамин С и поэтому кожа у тех, кто посещает парную баню с березовым веником не реже 1 раза в неделю эластичная и гладкая. Мягко воздействуя на организм он улучшает работу почек, хорош при легочных заболеваниях, таких как астма.

А вот дубовый веник вам поможет при усиленной потливости ног, при некоторых кожных заболеваниях и он действует на организм более глубоко, чем березовый. С помощью веток дуба сильнее прогревается тело, он помогает при заболевании суставов и лечебный эффект от него сильнее. Поэтому я иногда изменяю своему правилу и беру вместо своего любимого березового, дубовый – он дубит кожу.

Сейчас можно купить любые веники и эвкалиптовые и хвойные, но мне нравятся свои, заранее заготовленные и заботливо высушенные с лета.

Хотя надо отметить, что эвкалипт – хорошее антисептическое средство и хорошо его применять при легочных заболеваниях — трахеитах, бронхитах, форенгитах и т.п.

Можно заготовить себе для бани комбинированный веник: например, в березовый и дубовый веник добавить 2-3 эвкалиптовые ветки для получения хорошего лечебного эффекта. Вообще можно комбинировать веники по своему усмотрению: собирать березово-дубовый, или даже добавлять в березовый или дубовый веник 2-3 ветки смородины, полыни или крапивы. Все они хороши и, несомненно, принесут пользу и лечебный эффект. Так, например, ветки крапивы хорошо помогают при различных болях в пояснице, суставах и ревматизме. А смородиновые ветки применяются при кожных заболеваниях, ломоте, а также имеют чудесный аромат.

Ароматные чаи — какие чаи брать с собой в баню?

Веник мы заготовили и хорошо бы еще взять с собой в баньку травы для приготовления травяных чаев: листья брусники, душицы обыкновенной, смородины, мяты перечной, мелиссы, они помогут вам снять нервное напряжение, расслабиться. Чай из чебреца лечит заболевания горла, кашель, устраняет неприятный запах изо рта. Чай из зверобоя хорош при заболеваниях желудка, для лечения суставного ревматизма, подагры. Такой чай содержит витамин С, но надо помнить, что он повышает кровяное давление. Если у вас нет дома трав или травяных чаев, то можно просто взять с собой

Как правильно париться в бане?

В бане нужно правильно запарить веник: сначала на 15-20 минут опускаем его в холодную воду, а потом уже на 1-2 минуты в горячую. Если настой воды, в которой запаривался веник, стал темным и по цвету напоминает зеленый чай, то можно смело с веником идти в парную. Получившийся настой не выливаем — его можно немного развести кипятком и облить раскаленные камни или стены, чтобы парилка наполнилась приятным целебным ароматом. А в конце банной процедуры полезно этим отваром вымыть голову для укрепления корней волос и уничтожения перхоти.

Находясь в парной, обрабатываем веником спину и поясницу — такой массаж ускорит кровообращение не только в коже, но и во внутренних органах и тем самым усилится циркуляция лимфы, крови, межтканевой жидкости по всему телу. В результате выйдут ненужные шлаки, ускорится обмен веществ, улучшится кожное дыхание.

Если вы попали в парную баню в первый раз, то ограничите время нахождения в парилке от 1 до 2 минут и всего одним заходом. В парилке можно сесть или лечь на нижний или средний полок, но только не на самый верхний, где самый жар. Стоять, поэтому в парилке тоже не рекомендуется, особенно новичку, чтобы голова сильно не перегревалась и не получить тепловой удар. На голову перед заходом в парилку лучше для избегания этого одеть шляпу, она должна быть плотной и в то же время легкой, чтобы ни в коем случае не стягивала голову. Позже, когда вы лучше будете знать, как ваш организм реагирует на горячий пар и воздух, вы сможете увеличивать постепенно и время нахождения в парилке (обычно это 10-15 минут) и число заходов в парную (обычно это 2-3 раза).

Если вы попали в парную баню в первый раз, то ограничите время нахождения в парилке от 1 до 2 минут и всего одним заходом. В парилке можно сесть или лечь на нижний или средний полок, но только не на самый верхний, где самый жар. Стоять, поэтому в парилке тоже не рекомендуется, особенно новичку, чтобы голова сильно не перегревалась и не получить тепловой удар. На голову перед заходом в парилку лучше для избегания этого одеть шляпу, она должна быть плотной и в то же время легкой, чтобы ни в коем случае не стягивала голову. Позже, когда вы лучше будете знать, как ваш организм реагирует на горячий пар и воздух, вы сможете увеличивать постепенно и время нахождения в парилке (обычно это 10-15 минут) и число заходов в парную (обычно это 2-3 раза).

Я обычно делаю два захода в парную с перерывом в 10-15 минут для отдыха и того, чтобы попить чаю. После парилки нужно обернуться в простыню, она даст возможность сохранить тепло и заварить чаек из заранее приготовленных трав. Я не советую брать с собой уже заваренные в термосе чаи, потому что чем больше времени заваривается чай, тем дольше в нем идут химические процессы и он в результате утрачивает вкус, в нем разрушаются витамины С и В и он теряет аромат. Кроме того, если чай настаивается долго, то он действует возбуждающе и может даже ухудшить самочувствие людей с сердечно-сосудистыми и нервными заболеваниями. А вот свежезаваренный чай обладает тонизирующим действием, бодрит и хорошо восполняет потери воды и влаги после парилки.

Если вы пришли в баню полечиться , то хорошо заварить потогонный чай с листьями липы и малины (1 столовую ложку смеси трав на 1 стакан кипятка), можно добавить туда же 0,5 чайной ложки имбиря и немного перца. Вы также можете посмотреть рецепты приготовления других разогревающих напитков, которые хорошо помогают справиться с простудой в статьях: « » и « «.

Во втором заходе в парилку я натираю себя скрабом с морской солью на основе кефира (3 части морской соли с 1 частью кефира), аккуратно круговыми движениями наношу на все тело, так, чтобы не было раздражения кожи. Кефир прекрасно восстанавливает защитную функцию кожи, питает и увлажняет ее. А на лицо кладу листики с веника и ложусь на полок прогреваться.

Скраб хорошо очищает кожу от ороговевших чешуек, тонизирует ее и разрушает жировую ткань, что немаловажно при похудении. С помощью бани можно тоже решать проблему лишнего веса за счет самомассажа и работы веником, но только не за счет увеличения времени пребывания в парной. Именно активная физическая деятельность в бане сжигает жировую ткань, а само по себе пребывание в парилке снижает вес за счет потери воды через потовые железы и после восполнения организмом воды этот вес снова становится прежним.

Противопоказания к посещению русской парной бани

Так как в бане температура и частота дыхания повышается, интенсивно выходит пот, шлаки и молочная кислота и резко возрастает нагрузка на сосуды и сердце, баня противопоказана при:

- заболеваниях щитовидной железы,

- онкологии,

- туберкулезе,

- гипертонии,

- беременным женщинам.

Памятка для тех, кто любит русскую парную

И напоследок, несколько советов о том, что нужно помнить при походе в русскую парную баню:

- Не следует находится в бане более 3,5 часов, а в парной не более 35-40 минут не зависимо от числа заходов.

- Для того, чтобы равномерно прогреть все части тела, находясь в парилке надо менять позу: переворачиваться сначала на один бок, потом полежать на спине, потом перевернуться на другой бок и наконец, лечь на живот.

- Дышать в парной надо всегда носом, при прохождении через носоглотку горячий воздух остывает, а слишком сухой — увлажняется.

- Прогревшись в парилке нельзя резко вставать и вскакивать на ноги, если вы лежали, то сначала сядьте, чтобы подготовить систему кровообращения к положению стоя.

- После выхода из парилки лучше всего ополоснуться под теплым душем, завернуться в простынь и попить чайку. Пить чай надо маленькими глотками, а не залпом.

- Постепенно увеличивайте число заходов в парную и время пребывания в ней, начать нужно с одного захода и прибывать не более 2 минут, лучше лежа на нижнем положке.

- После каждого последующего посещения парной, время отдыха после нее должно увеличиваться.

- Недаром мудрецы говорили: «Человек должен отдыхать прежде чем он устанет, а не только после того, как устанет».

С легким паром!

Еще статьи на эту тему:

Русская баня всегда считалась непременным атрибутом любого дома. Банная процедура с парением - это целая наука. Парная русской бани - это народное лечебное средство, о чем знают все, от новичков до любителей бани со стажем. Но как и всякое лекарство, парная баня требует осторожного к себе обращения. Идти в парную лучше после предварительного совета с лечащим врачом. Особенно это необходимо людям пожилого возраста, ослабленным, имеющим то или иное заболевание. Давайте рассмотрим наиболее важные моменты банной процедуры, хитрости русской бани и правила пребывания в парной.

Правила посещения бани

Как правильно париться в бане

Человек, первый раз в жизни заходящий в парную русской бани, имеет право только на один заход без веника. Не лезьте сразу на верхнюю полку. Сначала необходимо посидеть 2-3 минуты внизу, где температура воздуха на 10-15 °С меньше, чем наверху. Ваше тело должно предварительно прогреться при относительно небольшой температуре (45-50 °С), а затем можно перейти на среднюю полку. На средней полке лучше всего полежать еще 3-4 минуты, когда начнется активное потоотделение. Чтобы равномерно прогреть все части тела, необходимо, лежа на средней полке, поворачиваться с боку на бок, что значительно облегчит работу сердца.

Чтобы правильно париться в русской бане, необходимо научиться дышать в парной только носом. При этом хорошо прогревается носоглотка и охлаждается вдыхаемый воздух.

Новичок должен ограничить время своего первого пребывания в парной 7 минутами. Выйдя из парилки, нельзя сразу же ложиться отдыхать, лучше 2-3 минуты походить. После отдыха необходимо помыться, освежиться горячим чаем, прохладным квасом или бруснично-клюквенным морсом и остыть. На этом первое посещение парилки русской бани для новичков закончено.

Следующий этап - переход к двух, трехразовым заходам в парную, соответственно увеличивая постепенно общее время пребывания в парилке до 15-35 минут в зависимости от возраста и самочувствия.

Отдых между заходами в парилку 15-20 минут, но предварительно следует принять прохладный душ. Во время отдыха неплохо выпить чашку горячего чая, стакан кваса или фруктовой воды. Отдыхая в предбаннике, раздевалке, обязательно укрывайтесь простыней, большим махровым полотенцем или халатом, чтобы тело не остыло. Холод и малейший сквозняк перечеркнут все положительные эффекты парной.

Как париться в бане детям

В русской бане, которая издавна была семейной, одновременно с взрослыми в парной находились и дети. Щедрый, целебный жар полезен детям уже с 3-4 лет. Но родители должны понимать, что для детей время пребывания в парилке гораздо меньше. И температура процедур для детей должна быть снижена.

Дети 3-6 лет могут делать один заход и должны находиться в парной не более 4-5 минут и только на нижней скамейке. После посещения парилки нельзя принимать холодный душ, - только теплый (36-37 °С). Это обусловлено особенностями детского организма, у которого еще слабо развита адаптация на резкие перепады температур.

Дети 6-10 лет могут уже делать два захода в парную продолжительностью 3-4 минуты каждый при температуре 55-60 °С. и могут недолго находиться на средней полке при постоянной опеке взрослых. После каждого захода в парилку бани можно пользоваться душем или обливаться водой чуть ниже обычной температуры тела (32-34 °С).

Детям 10-12 лет можно принимать более интенсивные банные процедуры, но также ограничиться двумя заходами в парную продолжительностью 4-5 минут каждый при температуре 60-65 °С После парной можно пользоваться душем с более прохладной водой: 28-30 "С.

Для подростков 12-14 лет общая продолжительность банной процедуры может составлять уже 10-12 минут, то есть два захода в парилку по 5-6 минут. Подростки могут париться на средней скамье при температуре 65-70 °С и даже находиться на верхней полке не более одной минуты также под постоянным присмотром родителей. После парной подросткам разрешается пользоваться прохладным душем с температурой воды 25-28 °С.

Только разумная осторожность при правильном пользовании русской баней будет способствовать укреплению здоровья всех членов семьи, как взрослых, так и детей.

Парилка в русской бане

Индивидуальная русская баня хороша тем, что здесь каждый может без затруднения создать себе наиболее комфортные условия пребывания в парилке. В ней можно создавать температурно-влажностные условия в очень широких диапазонах - от финской сауны (низкая влажность - 10-20 % и высокая температура - 90-100 °С) до ядреной русской парной бани с веничным паром (высокая влажность, около 80 %, и относительно низкая температура - 60-70 °С).

Индивидуальная русская баня хороша тем, что здесь каждый может без затруднения создать себе наиболее комфортные условия пребывания в парилке. В ней можно создавать температурно-влажностные условия в очень широких диапазонах - от финской сауны (низкая влажность - 10-20 % и высокая температура - 90-100 °С) до ядреной русской парной бани с веничным паром (высокая влажность, около 80 %, и относительно низкая температура - 60-70 °С).

Если вам необходимо прогреться, вам необходим сухой пар, с влажностью 30-40 % и температурой 70-80 °С, в которой легко и свободно дышится. Для этого на раскаленные камни каменки надо плеснуть 2-3 раза кипяток (можно с отваром трав) небольшими порциями по 100-150 мл с перерывом между порциями около трех минут. Именно небольшие порции воды позволяют сделать пар менее влажным, мягким, «легким». Разнообразие температурно-влажностных условий в парной позволяет каждому выбрать свой, индивидуальный способ пользования ароматным целебным жаром русской парной бани. Однако есть несколько простых правил:

- в парилке с высокой влажностью (до 80 %) температура не должна превышать 60 °С;

- для пожилых и ослабленных людей температура воздуха в парилке 40-45 °С;

- при влажности 30-35 % температура может быть поднята до 70-75 °С;

- при влажности 15-25 % температура не должна превышать 80 °С;

- при влажности 10-15 % температура должна быть в пределах 90-100 °С. Это параметры «сухой» бани, сауны.

Нет похожих записей.